2月に入るとすぐにやってくる伝統的な行事、節分。

子どもの頃は毎年節分になると、「鬼は外、福は内」といいながら豆まきをして過ごした人も多いのではないでしょうか。

また大人になるにつれて恵方巻きの存在を知り、無言で食べて過ごしている人もいるでしょう。

しかし節分には本来どのような意味や由来があるのか、なぜ豆まきをしたり恵方巻きを食べたりするのかご存知でしょうか。

豆まきも恵方巻きも基本的には厄除けが目的とされており、それぞれに決まりごとがあります。

今回は節分の由来や立春と関係する本来の意味、古くからの伝統行事を紹介します。

豆まきの目的や恵方巻きを食べる方角、7つの食材に込められた意味や願いについても解説しますので節分本来の楽しみ方としてご参考になれば幸いです。

他の年中行事・イベントについては、下記記事でまとめていますので併せてご参考ください。

節分とは

節分(せつぶん)は、厄除けや邪気除けを目的に悪いものを追い出す日です。

節分の意味

節分は、鬼は外・福は内と豆をまいたり鬼にぶつけたりした後に自分の年齢の数だけ豆を食べる風習があります。

悪いものというのは鬼のことで、鬼といえば角の生えた赤や青の怖い姿を思い浮かべる人も多いでしょう。

実は鬼の姿は決まっていなく、古くから見えない悪いものを鬼と呼んでおりさまざまな物語や言い伝えを通じて現在の姿になったといわれています。

節分の由来

節分は、古代中国で行われていた行事が由来です。

古代中国では古くから季節の変わり目には厄や邪気が入り、悪いことが起こりやすいと考えられていました。

そこで邪気を追い払い無病息災を願う目的で、節分に行われていたのが悪いものを表す鬼を追い払う「追儺(ついな)」と呼ばれる行事です。

追儺については後述しますが、この行事は奈良時代に日本へ伝わり、平安時代には宮中行事の1つとして取り入れられました。

平安時代の宮中行事だった習慣が後に一般国民に広まり、近年では豆まきに変わって恵方巻きや巻き寿司を丸かじりすることが主流となっています。

節分の日はいつ?

節分は、毎年2月3日に行われる伝統行事だというイメージをもっている人も多いのではないでしょうか。

節分の日は毎年変わる

節分にあたる日は、厳密にいうと立春の前日です。

立春は2月4日頃となっているため、その前日となると2月3日前後になり毎年日付が変わります。

節分の日は基本的に2月3日になることが多いですが、地球の公転周期と暦のずれを補正するため毎年同じ日になるとは限りません。

これは、太陽の周りを地球が1周する時間が365日ではないためです。

2月は4年に一度、うるう年(閏年)を設けて調整していますが、地球の公転周期と暦のずれは完全にはなくならないことから、立春の日付とともに節分の日付が変わります。

暦やうるう年については、下記記事もご参考ください。

-

-

太陰暦や太陰太陽暦、太陽暦の仕組みや違いとは?うるう年の役目、旧暦と新暦の意味

2024/10/7

筆者も節分は2月3日で固定されていると思っていましたが、2021年の節分は2月2日だったことから実際はその年によって日にちが異なります。

ちなみに2月2日が節分になるのは、1897年(明治30年)以来で124年ぶりでした。

そして、2025年の節分も2月2日です。

今後10年間の節分の日

今後10年間の節分の日を掲載しますので、参考にしてください。

- 2024年の節分:2024年2月3日(土)

- 2025年の節分:2025年2月2日(日)

- 2026年の節分:2026年2月3日(火)

- 2027年の節分:2027年2月3日(水)

- 2028年の節分:2028年2月3日(木)

- 2029年の節分:2029年2月2日(金)

- 2030年の節分:2030年2月3日(日)

- 2031年の節分:2031年2月3日(月)

- 2032年の節分:2032年2月3日(火)

- 2033年の節分:2033年2月2日(水)

節分という名の本来の意味

節分は本来、2月に行われる伝統行事のことを指しているのではありません。

節分という言葉は「季節を分ける」という意味の雑節で、本来は各季節の始まりである立春・立夏・立秋・立冬の前日のことを指していることから実は年に4回あるのです。

その中でも立春は旧暦の1年の始まりにあたる日であり、厳しい冬を乗り越えて春を迎えることからめでたい日とされてきました。

また春は1年の始まりとして大切な日とされていたため、春が始まる前の日、つまり冬と春を分ける日だけを節分と呼ぶようになりました。

立春の前日にある節分は今でいう大晦日のことを指しているため、1年の厄や邪気などの悪いものを祓い清めた状態で新しい1年を迎えるための儀式として行われるようになったのが豆まきなどの行事です。

季節の変わり目に起こりがちな病気や災害を鬼に見立てて、豆まきの儀式を行うことで鬼を追い払うという意味もあります。

繰り返しになりますが、節分の日は季節の分かれ目である立春の前日となります。

暦の上で春が始まる立春は2月4日頃と毎年変わるため、カレンダーなどで確認しましょう。

季節を分けるという意味の雑節については、下記記事をご参考ください。

-

-

雑節とは?日本で独自に作られた9つの季節それぞれの意味や読み方・日程一覧付き

2025/1/24

二十四節気の1つである立春については、下記記事もご参考ください。

節分の日にやる伝統行事

節分は、1年を無事に過ごせるように厄や邪気といった悪いものを追い払うための風習です。

そんな節分の日にやる伝統行事は、以下の通りです。

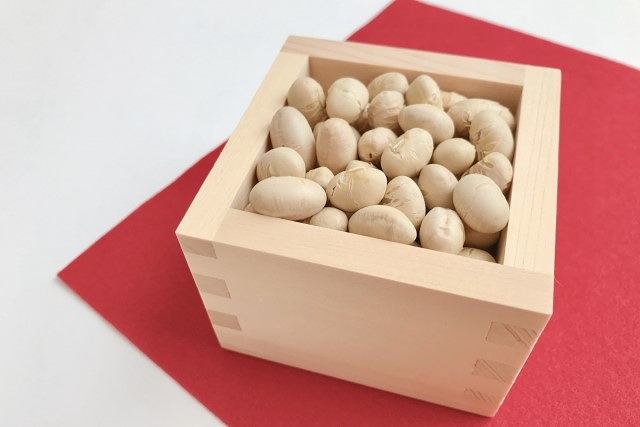

豆まき

節分といえば、定番はやはり豆まきです。

豆を「魔目(鬼の目)」に見立てて、鬼は外・福は内という言葉通り鬼を滅ぼすことで邪気を祓い、福を招き入れるために豆まきをします。

炒った豆を使うのは、「豆を炒る」が「魔目を射る」と似ていることから縁起がよいとされているためです。

すべての部屋と最後の玄関で豆まきを終えたら、無病息災を祈願して自分の年齢に1を足した数の豆を食べます。

地域によっては、大豆ではなく落花生が使われることもあるそうです。

豆まきの正しいやり方については、下記記事を併せてお読みください。

-

-

節分にやってはいけないことは?豆まきや恵方巻きの正しいやり方・過ごし方

2025/1/10

恵方巻き

恵方巻きは、もとは関西から始まり近年では全国に定着しつつある太巻き寿司のことです。

その年の恵方、つまり縁起のよい方角を向いて願い事をしながら無言で1本を丸ごと食べ切ります。

無言で食べることで恵方巻きに使われている食材の福が逃げてしまわないようにし、1本を丸かじりで食べることで幸福や商売繁盛の運を一気にいただく意味があります。

恵方巻きを食べる方角については後述しますが、歳徳神のいる方角は毎年変わるため注意してください。

恵方巻きの正しい食べ方や注意点については、下記記事を併せてお読みください。

-

-

節分にやってはいけないことは?豆まきや恵方巻きの正しいやり方・過ごし方

2025/1/10

歳徳神については、下記記事をご参考ください。

-

-

21ある方位神とは?歳徳神・太歳神・歳禄神など吉神と凶神の種類とそれぞれの特徴・吉凶

2024/10/10

鰯柊(いわしひいらぎ)

鬼は、鰯(イワシ)の生臭い匂いと柊(ヒイラギ)の痛い棘が苦手だという言い伝えがあります。

ヒイラギの枝に焼いて匂いを強くしたイワシの頭を刺した飾りを門や玄関先に飾ることで、鬼が入ってこないようにするのが狙いです。

節分に豆まきを行う理由・意味

節分の行事でおなじみの豆まきですが、なぜ豆まきをするようになったのでしょうか。

豆まきができた由来

節分の行事は前述の通り、古代中国で行われていた行事の1つである「追儺(ついな)」が由来で、別名として「鬼やらい」とも呼ばれます。

追儺とは桃の木で作った弓矢で悪いもの、つまり鬼を追い払う行事で、奈良時代に日本へと伝わり平安時代には宮中行事の1つとなったのです。

この追儺と呼ばれる行事の中には「豆うち」という習わしがあり、その名残りが豆まきだといわれています。

現在のような豆まきが行われるようになったのは室町時代で、当時は豆ではなく米をまいて病気などの厄を追い払っていました。

その後、豆は「魔を滅する」という意味で「魔滅」という漢字があてられることもあり、鬼を追い払うことができると考えられたことから豆へと変わっていったわけです。

繰り返しになりますが、豆まきは厄や邪気の悪いもの(鬼)を追い払うことを目的に行われるのです。

豆まきに使う豆は福豆

節分の豆まきには、福豆と呼ばれる炒った大豆を使います。

理由は「豆を炒る」という言葉が「魔目を射る」と似ており、「魔(鬼)の目を射る」意味があることから炒った豆は縁起がよいとされたためです。

生の豆は芽が出ることから、追い出したはずの悪いものが育ってしまうという言い伝えがあるため必ず炒った豆を使います。

豆まきの具体的な方法については、下記記事を併せてお読みください。

-

-

節分にやってはいけないことは?豆まきや恵方巻きの正しいやり方・過ごし方

2025/1/10

節分に恵方巻きを食べる理由・意味

近年における節分は、豆まきよりも恵方巻きを食べる習慣が広まっていますが、恵方巻きにはどんな由来や意味があるのでしょうか。

恵方巻きの由来と意味

恵方巻きの由来は諸説ありますが、江戸時代から明治時代にかけて大阪の花街で節分をお祝いしたり商売繁盛を祈ったりしたことが始まりです。

商人や芸子たちが芸遊びをしながら食べたとされる恵方巻きは、もともとは「丸かぶり寿司」や「太巻き寿司」と呼ばれていました。

いずれも七福神にちなんだもので、7つの食材を入れて巻くのが基本です。

恵方巻きの「恵方」は吉方という縁起のよい方角で、その方角には歳徳神(としとくじん)という神様がいるとされています。

この歳徳神という、その年の福徳を司る神様がいる方向は何ごとも吉とされ、祟り神がこないもっとも縁起のよい方角です。

歳徳神については、下記記事をご参考ください。

-

-

21ある方位神とは?歳徳神・太歳神・歳禄神など吉神と凶神の種類とそれぞれの特徴・吉凶

2024/10/10

恵方巻きの縁起

恵方巻きは、節分の日に歳徳神のいる恵方を向いて願い事をしながら黙って食べ切ると願いが叶うとされています。

恵方巻きのやり方は、無言で食べることが決まり事です。

理由は恵方巻きにはさまざまな食材すなわち福が巻き込まれており、食べる途中で話すとせっかくの福が逃げてしまうといわれているためです。

恵方巻きの具体的な食べ方については、下記記事を併せてお読みください。

-

-

節分にやってはいけないことは?豆まきや恵方巻きの正しいやり方・過ごし方

2025/1/10

恵方巻きを食べる方角

恵方巻きは、年ごとに縁起のよい恵方を向いて巻き寿司を食べる節分の風習です。

恵方というのは、甲・乙・丙などの10種類ある十干(じっかん)と、子・丑・寅などの12種類ある十二支(じゅうにし)の組み合わせに基づいた歳徳神という神様がいるとされる方角です。

歳徳神がいる場所は、その年の中でもとくに縁起のよい方角とされ毎年変わります。

恵方巻きを食べる際は、方位磁石(コンパス)やスマートフォンの方位アプリを使ってその年の恵方を調べて恵方巻きを食べましょう。

2025年の恵方は、西南西(西南西やや西)です。

今後10年間の恵方を日付とともに掲載しますので、参考にしてください。

| 西暦 | 日付 | 恵方・方角 |

|---|---|---|

| 2024年の節分 | 2024年2月3日(土) | 東北東(東北東やや東) |

| 2025年の節分 | 2025年2月2日(日) | 西南西(西南西やや西) |

| 2026年の節分 | 2026年2月3日(火) | 南南東(南南東やや南) |

| 2027年の節分 | 2027年2月3日(水) | 北北西(北北西やや北) |

| 2028年の節分 | 2028年2月3日(木) | 南南東(南南東やや南) |

| 2029年の節分 | 2029年2月2日(金) | 東北東(東北東やや東) |

| 2030年の節分 | 2030年2月3日(日) | 西南西(西南西やや西) |

| 2031年の節分 | 2031年2月3日(月) | 南南東(南南東やや南) |

| 2032年の節分 | 2032年2月3日(火) | 北北西(北北西やや北) |

| 2033年の節分 | 2033年2月2日(水) | 南南東(南南東やや南) |

恵方巻きと七福神

恵方巻きは前述の通り縁起がよいとされる七福神にあやかってできたもので、7つの食材を入れるのが基本となっています。

七福神とは、恵比寿天(えびすてん)・毘沙門天(びしゃもんてん)・大黒天(だいこくてん)・寿老人(じゅろうじん)・福禄寿(ふくろくじゅ)・弁財天(べんざいてん)・布袋尊(ほていそん)で構成される福の神の総称です。

恵方巻きに7つの食材を一緒に巻くことで七福神の「福を巻き込む」、食べることで「幸運を取り込む」といった意味が込められています。

次項では、恵方巻きに使われる7つの食材それぞれに込められた意味を説明します。

恵方巻きの食材7つに込められた意味や願い

恵方巻きの食材に明確な決まりはありませんが、七福神にあやかって福を巻き込むという願いを込めるために7つの食材を取り入れています。

基本的には以下の7つが使われており、それぞれの食材には意味や願いが込められています。

ウナギ・穴子

ウナギや穴子は、姿形が長いことから長寿を意味するとされています。

うなぎのぼりという言葉があるように、上昇・出世の意味合いもあり甘く香ばしいウナギや穴子の蒲焼きが使われます。

海老(エビ)

海老は、目玉が飛び出していることで「めでたし」の語呂合わせから縁起のよい食材とされています。

またヒゲが長く腰が曲がっていることから長寿の象徴ともされており、ゆでたり蒸したりするのが一般的です。

伊達巻(だし巻き卵)

伊達巻は卵の黄色を金に見立てて金運を表す縁起のよい料理で、伊達巻やだし巻き卵、厚焼き卵にしたものを縦に細切りにして使います。

ちなみに伊達巻は、通常の卵焼きとは異なり魚のすり身が加わることで特有のふわふわとした食感になるのが特徴です。

シイタケ

シイタケは、古くから神様のお供え物とされていた食材です。

形が陣笠(じんがさ)に似ていることから身を守ってくれるという意味があり、干しシイタケを砂糖やしょうゆで煮たものを細切りにして使います。

キュウリ

キュウリは、「九(きゅう)利(り)」の語呂合わせから9つの利をもたらすという意味があり、食感がよく彩りも美しいため巻き寿司には欠かせない食材です。

かんぴょう

前述のウナギや穴子と同じように、細く長いかんぴょうにも長寿の意味が込められています。

出汁や砂糖、しょうゆで味付けしたかんぴょうの甘煮は、巻き寿司全般で定番となっている食材です。

桜でんぶ

桜でんぶは、鯛(タイ)やタラの身を煎り上げてピンクに色付けしたものです。

原料の鯛は「おめでたい」の語呂合わせからきており、巻き寿司やちらし寿司に彩りを添えてくれる食材としておなじみです。

節分に関するよくある質問

節分について改めて再確認をするとともに上記には記載しきれなかったよくある質問や疑問、注意しておくべき点などをQ&A形式でまとめました。

節分に豆まきをする理由は?

節分に豆まきをする理由は、悪いもの(鬼)を追い払い、良いもの(福)を呼び込むためです。

鬼に豆を投げるのはなぜ?

日本では古くから米や麦、ひえ、あわ、大豆には「穀霊」と呼ばれる精霊が宿っていると考えられ、その中でも大豆はもっとも粒が大きく、より多くの精霊が宿るといわれていました。

もともとは米が使われていましたが、豆は「魔を滅する」という意味があり鬼の退治に最適だとされたことから豆へと変わっていきました。

節分となまはげの違いは?

時期が近いために節分となまはげは同じだと混同しがちですが、いずれも鬼の形相とはいえまったく別の伝統行事です。

節分は厄や邪気などの悪いものを鬼として扱い、豆を投げて鬼を追い払います。

一方でなまはげは本来、大晦日に家々を回るというのが風習ですが、ユネスコの無形文化遺産に登録されている秋田県の「男鹿のなまはげ柴灯まつり」は、2月上旬に開催されるために節分と混同されることが多いです。

この男鹿のなまはげは、鬼ではなく実は神様なのです。

男鹿の山々に住む神の使いで、人の怠け心を戒めるだけでなく無病息災や山の幸・海の幸をもたらします。

年の変わり目に訪れる来訪神でもあり、大勢のなまはげが雪山の中を下りてきて大きな音で民家の戸を叩いたり足を踏み鳴らしたりするのも家の中の邪気を払うためです。

節分もなまはげも厄や邪気を追い払う目的があるという点では同じですが、鬼と神様という違いを覚えておきましょう。

節分本来の意味や目的まとめ

厄除けや邪気除けを目的に悪いものを追い出す節分。

もともとは立春の前日で、今でいう旧暦の大晦日にあたる1年でもっとも重要な日の1つでした。

現代では鬼は外・福は内といいながら豆まきをして鬼を追い払ったり、歳徳神のいる恵方を向きながら恵方巻きを1本丸かじりで食べたりすることが一般的です。

どちらも1年の厄や邪気といった悪いものを祓い、これからの1年に福を招くための風習として共通しています。

節分本来の目的や意味を理解しながら、厄を追い払い福を招くために豆まきをしたり恵方巻きを食べたりして有意義に過ごしたいものですね。

以下の記事では、節分にやること・過ごし方と、やってはいけないこと・注意点について紹介しています。

節分の時期にしか咲かない希少な節分草の特徴、豆や恵方巻きの基本的な食べ方についても解説していますのでご参考ください。

-

-

節分にやってはいけないことは?豆まきや恵方巻きの正しいやり方・過ごし方

2025/1/10