年中行事の中でも日本中がもっとも賑やかになるクリスマス。

12月が近づくと街にはイルミネーションが輝き、クリスマスソングが流れてきて子どもだけではなく大人もワクワクした雰囲気になってきます。

自宅ではクリスマスツリーやリースを飾っているという人も多いでしょう。

そんな華やかなクリスマスですが、そもそも何の日でなぜ12月25日と決まっているのか、どういう経緯で現在の慣習ができたのか、知っているようで知らないこともあるでしょう。

クリスマスはキリストの生誕をお祝いする日であり、12月25日は私たちも知る冬至の日と関わりがあります。

またクリスマスツリーやリースに使われるオーナメント、ポインセチアなどクリスマスにまつわるアイテムにも意味や由来、願いが込められており、その主な例は以下の通りです。

今回はクリスマスの起源や歴史、語源、イブの意味など、クリスマスにまつわる雑学を紹介します。

クリスマスが12月25日となった理由やツリーやリースなどに使われるオーナメント各種に込められた意味、ポインセチアとの関係も解説しますので、これまでとはまた違った趣のあるクリスマスを楽しむご参考になれば幸いです。

\国内最大級のケーキ専門通販サイト/

他の年中行事・イベントについては、下記記事でまとめていますので併せてご参考ください。

クリスマスは何の日?

クリスマスは、もともとは「キリストの誕生日」だと思っている人は多いのではないでしょうか。

しかし新約聖書などの資料には、イエス・キリストの誕生日について正確な記述は残されていないとされています。

厳密にいうとクリスマスは、イエス・キリストの誕生を祝う日です。

つまりキリストの誕生日ではなくキリストの誕生をお祝いする日であり、わかりやすくいうとイエス・キリストの降誕を記念するお祭り「キリストの降誕祭」です。

ちなみにイエス・キリストの誕生日がいつなのかは、現在に至るまで不明なままとなっています。

クリスマスの起源や歴史・発祥地

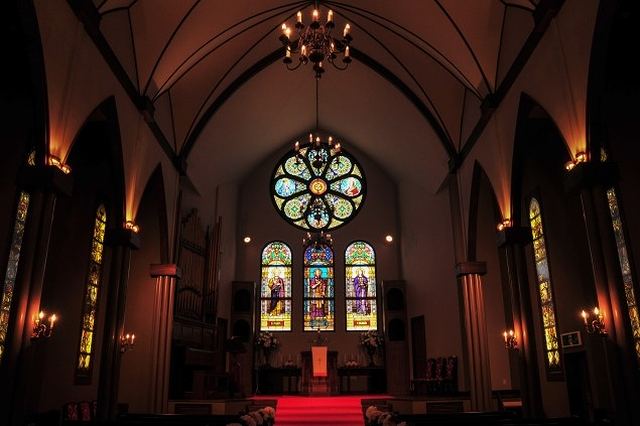

神の子イエス・キリストは紀元前17年ごろ、ユダヤの町ベツレヘムの馬小屋で聖母マリアのもとに生まれました。

この生誕をお祝いする日が、クリスマスです。

しかしクリスマスがいつできたのか・どういう経緯で始まったのか、多くの教会では明らかにしていません。

キリストの誕生日同様に、聖書に記録がないことが大きな理由です。

また現代のクリスマスは12月25日と決まっていますが、なぜ12月25日なのか疑問に思う人も多いでしょう。

いつ、なぜ、この慣習が始まったのかは諸説ありますが、以下に代表的な由来を紹介します。

クリスマスが12月25日になった理由

前述の通り聖書に記述がないためにクリスマスがいつ頃始まったのか、正確な年代はわかっていません。

しかし3世紀前後に始まったという説が有力視されており、当時のヨーロッパはローマ帝国時代でした。

キリスト教はまだ民衆に定着していなく、ペルシャから太陽信仰の趣をもつミトラス教という宗教が伝わっていました。

このミトラス教には光の祭りという信仰的な祭事があり、1年で最も昼間が短くなる冬至に行われます。

冬至は北半球で一番昼の時間が短くなる日で、この日を境に冬に向けて再び昼間が長くなっていきます。

光の祭りは勢いの弱まってきた太陽の力が冬至に再び強まっていくことをお祝いするもので、この冬至が当時の暦では12月25日でした。

当時のローマ帝国では太陽神を崇拝する異教が大きな力をもち、12月25日を太陽神を祭る祝祭日としており、さらに土着のお祭りとして農耕の儀式を12月25日前後に行っていました。

そこでローマ皇帝はイエス・キリストを光に例え、光=太陽の復活はキリストの復活と唱え、土着のお祭りも吸収する形で12月25日をキリストの降誕祭に制定します。

異なる宗教同士の摩擦や対立を減らすための対策もあったのでしょう、これがキリスト教を広める大きなきっかけにもなったのです。

クリスマスのイベントはキリスト教が由来という印象が根強いですが、古代ゲルマン民族のお祭りから伝わったものもあるため、クリスマスは土着信仰との融合が起点である可能性が高いとされています。

クリスマスイブの由来・本来の時期

12月25日の前夜にあたるクリスマスイブは、どのような由来があるのかご存知でしょうか。

クリスマスイブの「イブ」とは、英語で夕方などを表す「イブニング(evening)」の古語「イーブン(even)」のことで、これが省略されて「イブ」になりました。

そうなると現代のクリスマスイブはクリスマスの前日である24日となっていますが、本来の意味はクリスマスの前夜ではなく、クリスマス当日の夕方(夜)のことなのです。

ではなぜ、現在のクリスマスイブはクリスマス前日の夕方(夜)なのでしょうか。

この日付のずれは実は、キリスト教の前身にあたるユダヤ教の暦(ユダヤ暦)が関係しています。

私たちが現在使っている暦では午前0時から新しい日付に変わりますが、ユダヤ暦では日没が1日の変わり目とされています。

そのため12月24日の日没から25日の日没までがクリスマスとなり、クリスマスイブは24日の日没から深夜までということになります。

現代の暦では24日の夕方(夜)ですが、ユダヤ暦では25日にあたりクリスマスの当日ということです。

教会や宗派によって解釈はさまざまで、現在の暦に沿って25日に日付が変わるとクリスマスとする宗派もあり、どの宗派もそれぞれの教えに従ってクリスマスの伝統を守り続けています。

クリスマスの発祥地

クリスマスの発祥地は、前述の通り古代ローマ帝国時代のミトラス教が始まりです。

当時の冬至に行っていたミトラス教による光の祭りや古代ゲルマン民族のお祭りなどの土着信仰が融合する形で、ローマ皇帝がキリストの降誕祭として制定しキリスト教の行事として広まっていきました。

ちなみにクリスマスツリーの発祥国は、ドイツです。

具体的なことは後述しますが、古代ゲルマン民族が冬至のお祭りで樫(かし)の木を永遠の象徴として崇めていました。

クリスマスの語源と表記

クリスマスの英語表記には「Christmas」または「Xmas」がありますが、それぞれどういった意味があり、どう由来してきたのでしょうか。

表記(1)Christmas

クリスマスを英語表記にすると、「Christmas」が一般的に多く見られます。

語源はラテン語の「クリストゥス・ミサ」を略したもので、「Christ(キリスト)」+「mas(ミサ=礼拝)」を意味しています。

つまりクリスマスとは「キリストのミサ」というキリストの降誕をお祝いする日で、クリスマスという言葉そのものが降誕祭を表す名詞になっていることは世界共通です。

表記(2)Xmas

クリスマスの英語表記には、もうひとつ「Xmas」があります。

語源はギリシャ語で「Xristos(クリストス)」の頭文字からとった「X」+「mas(ミサ=礼拝)」です。

Xristos(クリストス)は「油を注がれた者」と訳し、「救世主」「キリスト」を意味します。

新約聖書などはほとんどがギリシャ語で記述されているため、ギリシャ語の頭文字からとった「Xmas」の表記はラテン語からの「Christmas」よりも歴史が古いということになります。

しかしアルファベットの「X」がキリストという表現はおかしいといった誤解が広まったため、公の場では「Xmas」という表記はあまり使用されなくなりました。

クリスマスの挨拶といえば「Merry Christmas!」という英語が、もっとも馴染みのある表記だと思う人も納得がいくのではないでしょうか。

時々「X'mas」という表記を見かけますが、「'」のアポストロフィを入れるのは間違いです。

もし「X」のほうを使うのであれば、「Xmas」もしくは「X-mas」と書くのが正しいですので気をつけましょう。

クリスマスにまつわる意味や由来・願い

クリスマスが近づくとご馳走やプレゼント交換のほか、クリスマスツリーやリースなどのオーナメントやグッズを飾るといった楽しいイベントを考える人もいるでしょう。

クリスマスシーズンによく目にしているものは、キリスト教の由来からくるものもあればそうではないものもあります。

クリスマスに用いられる主なアイテムやモチーフは、それぞれに意味や由来がありそれぞれに込められた願いがあります。

クリスマスツリー

クリスマスツリーを飾るようになった起源は、古代ゲルマン民族の土着信仰に関わりがあります。

北ヨーロッパに住んでいた古代ゲルマン民族は、ユールという冬至のお祭りで寒さに強い樫(かし)の木を永遠の象徴として崇めていました。

樫の木は1年を通して葉っぱが枯れないことから、現在に至るまで永遠の命を表す木として私たちに力を与えてくれるという言い伝えがあります。

そこへこの地を訪れたキリスト教の宣教師が、信仰を変えようと樫の木を切り倒してしまいました。

すると倒された樫の木の間からモミの木が生えてきたことから、モミの木を使う習慣が定着したとされています。

クリスマスツリーにモミの木が使われるようになったのは15世紀ごろといわれており、オーナメントやイルミネーションの装飾はアメリカから流行していったものです。

ちなみにクリスマスツリーは旧約聖書に登場する知恵の樹を表し、別名で聖樹(せいじゅ)とも呼ばれています。

そしてクリスマスツリーの飾りとして使われるオーナメントにも実は意味があり、詳しくは後述します。

クリスマスリース

ドアや壁にかけたりイーゼルに立てかけたりするクリスマスリースは、基本的にヒイラギなどの常緑植物が土台として使われます。

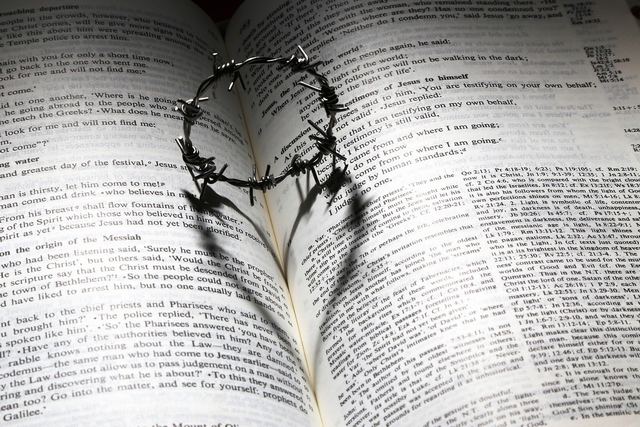

クリスマスにリースが飾られるようになった由来ははっきりとしていませんが、リースに使われるヒイラギが十字架に掛けられたキリストのいばらの冠(荊冠)を表しているという説があります。

そんなクリスマスリースに使われる松かさやリンゴといった装飾素材にも実は意味や願いが込められているのです。

繁栄と収穫

リースの土台となるヒイラギなどの常緑植物は、年間を通して葉が枯れずに茂ることから農作物の豊作祈願を表しています。

オーナメントは収穫の象徴とされており、中でもリンゴは冬の寒い時期にも収穫ができる作物のため神様へのお供え物としても用いられました。

魔除け

ヒイラギには、尖った葉の形状から魔除けの意味が込められています。

永遠

リースとして基本の形となっているドーナツ型は、輪になっていて途切れることがないことから永遠を意味するとされています。

聖書の中に「私はαでありΩである。最初であり最後である」との記述があり、これは神とその愛が永遠の存在であることを表現しているといわれ、イエス・キリストの永遠の命を願う意味が込められています。

オーナメント各種

クリスマスツリーやクリスマスリースなどの飾りとして、よく使われる装飾素材やオーナメントにも実は意味があります。

星

クリスマスツリーの頂上に飾る金色の星は、トップオブスターと呼ばれイエス・キリストの生誕を知らせたベツレヘムの星を表しています。

ベル

クリスマスツリーやクリスマスリースに飾る定番のベルは、イエス・キリストが生まれたことを知らせる意味があり魔除けの効果もあるといわれています。

赤いボール

赤いボールはクーゲルといい、生きる喜びと永遠の命をもたらすリンゴを表していますが、アダムとイブが食べる禁断の果実という意味もあります。

その他

他にもキャンドルは世界を照らす光、松ぼっくりは聖母マリアを助けたモミの木、杖は助け合い精神をもつ羊飼いの杖や人々を幸福へ導く神を意味しています。

サンタクロース

サンタクロースは、キリスト教の聖人である奇蹟者ニコラウスの伝説が由来といわれています。

ニコラウスはとても慈悲深い人物で、死刑囚を助けたり罪人を改心させたりしていました。

数ある逸話の中である日にお金がなくて困っている貧しい家族がおり、その家の煙突や窓に金貨を投げ入れたエピソードがあります。

その金貨が暖炉にかかっていた娘の靴下にそのまま入り家族が幸せに暮らしたという出来事がもとで、サンタクロースが靴下にプレゼントを入れてくれるという風習が生まれたとされています。

トナカイ

サンタクロースは当初、プレゼントを配る際に馬やロバに乗っていました。

しかしサンタクロースのいる北欧では、トナカイと一緒に暮らす人が多いことからトナカイのイメージが定着したという説が有力です。

七面鳥

欧州では、もともと贅沢なご馳走だったガチョウを特別なクリスマスに食べていたといわれています。

アメリカ大陸を開拓するために欧州から渡米した移民たちが食べ物に困っていた時に、先住民であるインディアンから七面鳥をプレゼントされ飢えをしのぐことができました。

欧州で七面鳥を食べるようになったのは伝統的な習慣ではなく、アメリカからの影響です。

それ以来、感謝のシンボルとなった七面鳥をローストして振る舞うなどキリスト降誕への感謝を表すためにクリスマスのご馳走になったという説が伝えられます。

またガチョウより七面鳥のほうが飼育がしやすいといった理由もあります。

ちなみに日本では七面鳥を食べる習慣はあまりなく、鶏肉のローストチキンが一般的ですが、これは入手が難しい・焼くオーブンが普及していないなどが理由です。

とはいえ日本人にとってはケンタッキーのフライドチキンが定番となっており、クリスマス前になると予約や行列が絶えないほど人気のため、七面鳥にはこだわりがないといってもよいでしょう。

ポインセチア

クリスマスの代名詞ともいえる花といえば、ポインセチアです。

ポインセチアはメキシコ原産ですが、17世紀に布教をしていたフランシスコ修道会の修道士がポインセチアを見てベツレヘム(キリスト生誕地)の星を想像し、「ノーチェ・ブエナ(聖夜)」と呼ぶようになったのが由来といわれています。

このことがきっかけで、ポインセチアがクリスマスフラワーに位置づけられるようになりました。

ポインセチアは、クリスマスを象徴する赤が特徴的です。

ちなみに、赤いポインセチアの花言葉は「聖夜」「祝福する」「幸運を祈る」、白いポインセチアの花言葉は「あなたの祝福を祈る」でクリスマスにぴったりの花ですね。

具体的なことは後述しますが、ポインセチアの色にも実はクリスマスと関係する秘密があります。

クリスマスカラーの意味・由来

クリスマスに使われるグッズや装飾には、赤や緑・白・金(ゴールド)と決まったカラーのアイテムが多いと思いませんか。

クリスマスカラーは実は、クリスマスを象徴する植物とされるポインセチアが関係しています。

前述の通り17世紀になると、ポインセチアの形がベツレヘムの星に似ていることからクリスマスフラワーとして認識されました。

ポインセチアは赤い花びら・緑の葉緑・白の樹液で構成されていることから、この3色がクリスマスカラーとして広がっていったのです。

クリスマスカラーは基本的に赤・緑・白とされており、とくに赤色はイエス・キリストが流した血、神の愛を象徴していることからキリスト教にとって宗教的にも意味の深い色ともいえます。

近年では華やかなゴールドも加わり4色となっていますが、この3色を兼ね備えているポインセチアがクリスマスカラーのルーツとなっているのです。

そんなクリスマスカラーにはクリスマスの雰囲気を出すためという理由もありますが、クリスマスの定番アイテムに使われている色にはそれぞれの意味があります。

赤色(レッド)

- キリストの血

- 神の寛大さ

- 神の愛

緑色(グリーン)

- 永遠の命

- 永遠の愛

- 強い生命力

白色(ホワイト)

- 雪

- 純粋無垢

- 清らかさ

金色(ゴールド)

- 光

- 希望

- 豊かさ

クリスマスの雑学まとめ

12月に入ると街はクリスマス仕様のオーナメントやイルミネーションの装飾で賑やかになり、一気に年末感あふれる時期となります。

もともとキリスト教が由来という長い歴史があるとはいえ、古代ゲルマン民族が冬至に行っていたお祭りや、ローマ帝国にもともとあった土着のお祭りとして農耕の儀式の日にしたという説などから派生してきたことを思うと、クリスマスがいかに特別なイベントであるかを思い知らされます。

またクリスマスカラーがポインセチアの色から生まれたことも新たな発見となったことでしょう。

クリスマスカラーの意味がわかると、何気なく素通りしていたポインセチアの赤やヒイラギの緑が目に留まった時に見え方が変わります。

クリスマスの起源や由来、語源、クリスマスに込められた願いなどを深く知ることで、今年のクリスマスはこれらの雑学・豆知識を交えながらより楽しく過ごしたいものですね。