日本の伝統や歴史に触れる機会でもある、文化の日。

名前は聞いたことがあって祝日であることはわかっていても、どんな意味があり何をする日なのかまでは詳しく知らないかたも多いのではないでしょうか。

文化の日は、もともと日本の平和や文化の発展を願う日として親しまれています。

今回は、文化の日ができた由来や意味、何をするのか過ごし方を解説します。

昔ながらの伝統的な遊びも一部紹介しますので、古くから伝わってきた和の文化に触れてみてください。

他の年中行事・イベントについては、下記記事でまとめていますので併せてご参考ください。

文化の日とは

文化の日は、もともと日本の平和や文化の発展を願う日として定められた祝日です。

国民の祝日に関する法律(祝日法)では、文化の日を「自由と平和を愛し、文化をすすめる」という趣旨で制定されました。

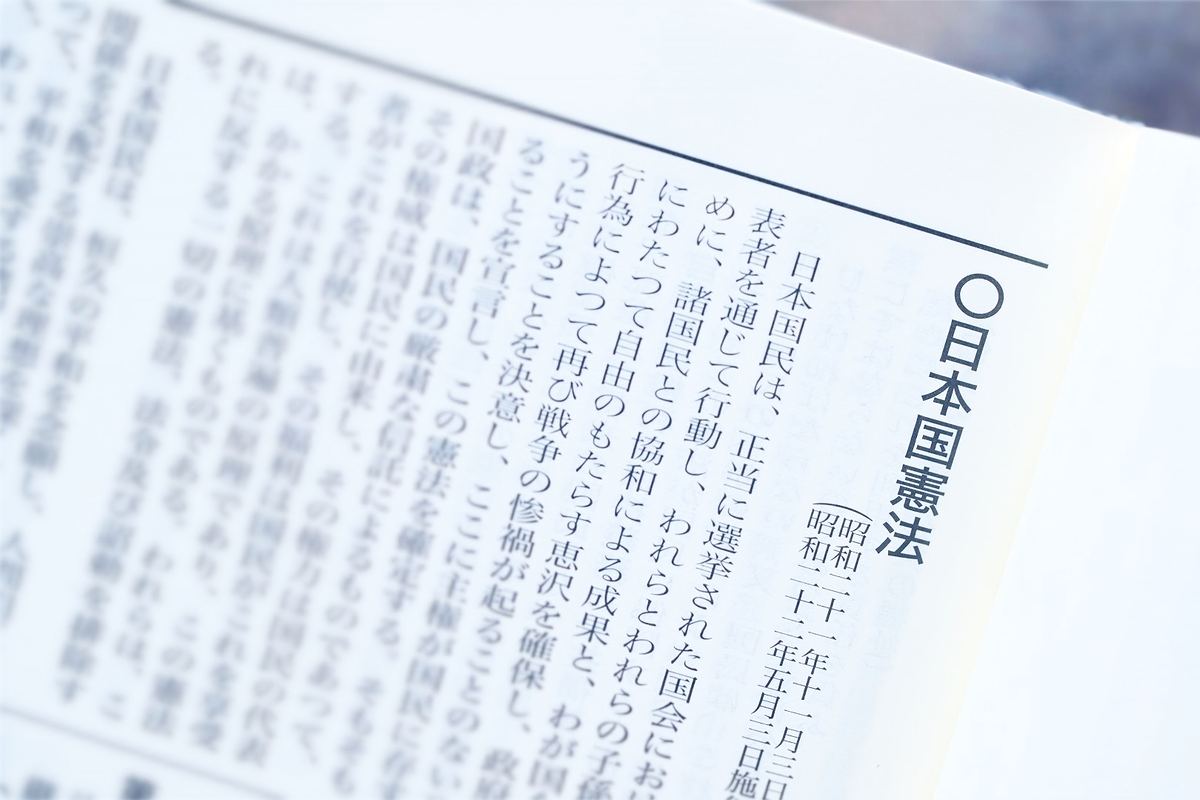

日本国憲法が公布された日と同じ日であるため、新しい憲法の精神に基づいて自由と平和を大切にするという意味が込められています。

また、日本国憲法は平和と文化を尊重して作られたため、憲法の意義を最大限に反映したものです。

戦後に目覚ましい発展を遂げてきた日本の文化を改めて認識し、文化活動をさらに推し進めていこうといった力強さを感じられる日ともいえるでしょう。

文化の日の起源と時期

文化の日は、1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法が公布されたことから由来し、1948年の祝日法によって定められました。

しかし、11月3日はもともと明治天皇の誕生日にあたり、「明治節」(天長節)という名の祝日でした。

第二次世界大戦終了後、日本を支配下においたGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の「天皇の宮中行事と国民行事を切り離す」という考えに基づき、「明治節」の廃止を検討することになります。

日本政府は、この日をいつまでも残しておきたいとの思いから、憲法の公布に合わせて11月3日を「文化の日」として祝日にしたわけです。

ちなみに文化の日と同じく憲法に関連した祝日がもう1つあります。

それは、5月3日の憲法記念日です。

5月3日は憲法が施行された日であり、文化の日とは半年違います。

どちらも名称や意味は異なりますが、自由と平和を謳う日本国憲法の思想が息づいている祝日といえるでしょう。

憲法記念日については、下記記事をご参考ください。

文化の日はいつ?

文化の日は、毎年11月3日です。

前述の通り、戦後の影響から日本国憲法の公布日を文化の日として祝日にしたのが経緯です。

明治天皇の誕生日でもあり、11月3日を固定とした天皇に関係する祭日であることからも、月曜日を祝日にしたハッピーマンデーの対象にはなりませんので注意しましょう。

ハッピーマンデー制度については、下記記事をご参考ください。

文化勲章の親授式

文化の日というと、何が行われるのかピンとこない方も多いでしょう。

毎年11月3日の文化の日には、日本の勲章の1つである「文化勲章」の親授式が皇居で行われます。

文化勲章とは、文化や芸術、スポーツ、科学技術などの分野で、文化の発展や向上にめざましい功績を挙げた人に天皇陛下から文化勲章が授与されます。

当時の内閣総理大臣による発案から、1937年の文化勲章令により制定されました。

つまり文化勲章は、法令にするほど他の勲章と異なる特殊な勲章なわけです。

過去には、長嶋茂雄さん(野球・2021年)や草間彌生さん(美術・2016年)、蜷川幸雄さん(演劇・2010年)などが選ばれています。

文化の日にテレビや新聞などで、文化勲章受章者や親授式について紹介されていますのでチェックしてみてください。

2023年の文化勲章受章者

2023年の文化勲章受章者は、以下の通りです。

| 受章者名 | 選考分野 | 主な要職・肩書き |

|---|---|---|

| 井茂圭洞 | 書 | 日本芸術院会員 書家 |

| 岩井克人 | 経済学 | 日本学士院会員 神奈川大学特別招聘教授 東京大学名誉教授 |

| 川淵三郎 | スポーツ | 日本サッカー協会会長 |

| 塩野七生 | 小説 | 作家 |

| 谷口維紹 | 分子生物学・免疫学 | 東京大学名誉教授 |

| 玉尾皓平 | 有機合成化学・有機金属化学 | 豊田理化学研究所長 京都大学名誉教授 |

| 野村万作 | 能楽 | 能楽師(狂言方和泉流) 重要無形文化財「狂言」保持者 |

文化の日は何する?過ごし方

日本の文化に親しむことを呼びかける11月3日は、全国各地でコンサートや展示会などの文化イベントや芸術祭が開催されます。

また子どもも一緒に楽しめるお祭りやマルシェなど、地域によってさまざまな催しも行っているため、自治体や近場のイベント情報を事前にチェックしておくとよいでしょう。

美術館や博物館めぐり

博物館や美術館、科学館などでは、著名な画家や写真家の展覧会、親しみやすい芸術品の展示会といった文化の日にちなんだ催し物が見られます。

オーギュスト・ロダンやクロード・モネといった西洋美術、化石や動物のはく製や恐竜の骨格展示といった科学、プラネタリウムも楽しめる天文の世界などに触れてみるのもよいでしょう。

施設によっては入場料を通常より安く割引されていたり無料で開放されていたりすることもあるため、公式サイトなどで確認してみてください。

神社・仏閣めぐり

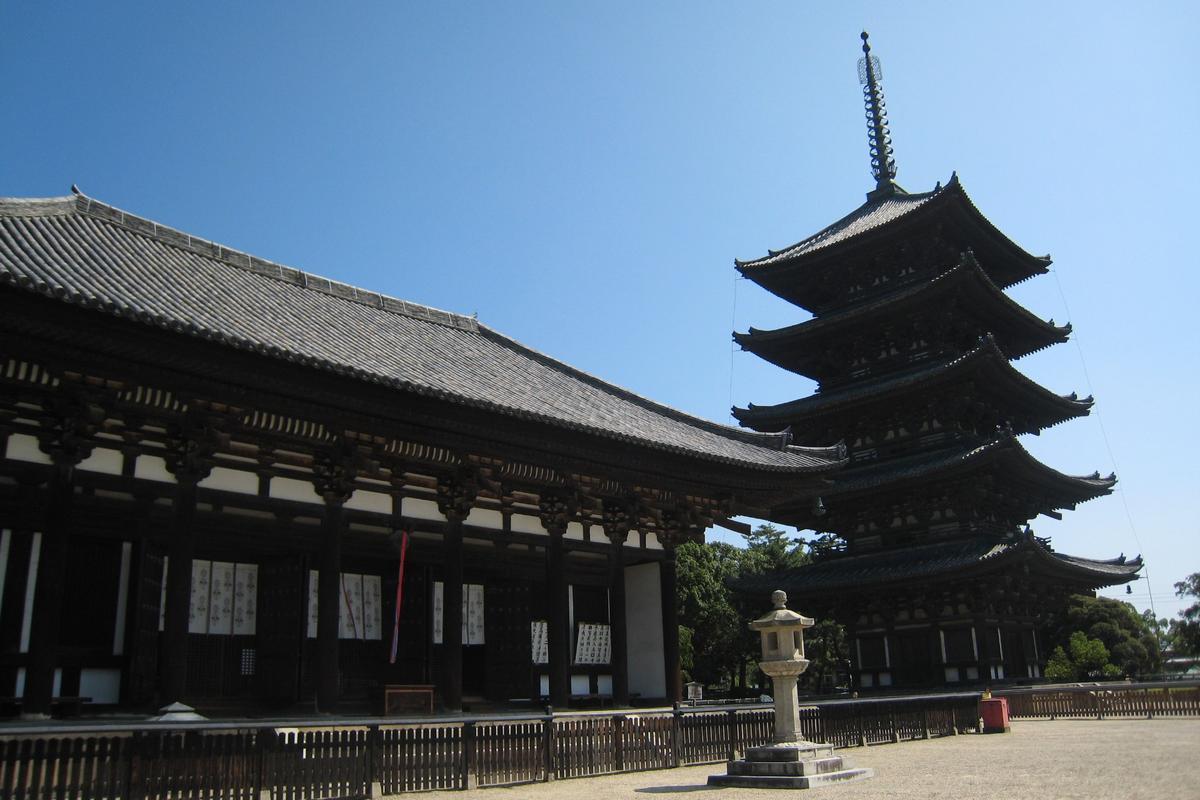

神社や仏閣は、建築物そのものが日本の文化です。

足を一歩踏み入れるだけで不思議な力が宿ってくるのがわかるでしょう。

御朱印集めや御本尊めぐりなど、新しい趣味につながる可能性もあります。

ちょうど11月であれば、紅葉が見られるスポットも出てくるため、忙しい日常を忘れてリフレッシュしたいものですね。

以下の記事では、日本で初の世界遺産に登録された奈良県の法隆寺、2回目に登録された他の建築物について紹介していますのでご参考ください。

-

-

奈良といえば世界遺産、法隆寺や東大寺など日本が誇る歴史の見どころ

2024/12/20

伝統的な遊び

竹とんぼやお手玉、あやとりなど、現代の子どもたちにとって馴染みがない日本の伝統的な遊びは、新鮮で多くの発見につながります。

例えば毛糸だけで遊べる手軽なあやとりは、輪のようにした紐を両手の指に通しながら自由な発想でさまざまな形を作ることも楽しみの1つです。

手のひらで回して飛ばす竹とんぼは、竹の切り方によって飛び方が異なるため高く飛ばせるよう試行錯誤しながら作る楽しさがあるでしょう。

具体的な説明については、後述しますのでご参考ください。

習字・書道

日本の伝統文化の1つに習字や書道があります。

習字と書道の大きな違いは、言葉の定義です。

習字は文字通りに字を習うことを意味し字の正しい書き順や美しい書き方を習いますが、書道は字を通した自己表現が目的で文字が生み出す美しさを追求します。

どちらも筆と墨を使って字を美しく書くという点では共通しており、日本語の美しさをじっくり味わうことのできる気品ある文化です。

また習字や書道を通して集中力を身につけることにもつながるため、この機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

他にもある学びの機会

先に挙げた以外にも歌舞伎を鑑賞したり陶芸を体験してみたり、意外と日本文化に触れる環境が多いことに気づきます。

着物・和服の着付けも学ぶ機会になるでしょう。

昔ながらの伝統的な遊び

時代とともに近年ではあまり見られませんが、昔から伝わってきた主な遊びを紹介します。

古くから行われてきた日本における和の文化で、一部の遊びは国内外で大会を行っています。

おはじき

おはじきは玩具の一種で、1人ずつ順番に指先ではじき当てて取り合う女の子の遊びです。

ガラス製の平たい玉が一般的ですが、昔は貝殻や小石などを使っていました。

直径は12mm程度で、ガラス玉は透明のものから小さい模様の入ったものまでさまざまな色があり、大きさにも大小あり種類が豊富です。

遊び方はおはじきをはじいて、触れることなく2つ並んだおはじきの間に通すことができれば、自分のものになるというルールです。

スポーツに例えるとカーリングに似ているため、おはじきを使ったカーリングも面白いでしょう。

指先を使った細かい動きも求められる遊びのため、手先が器用になります。

また、おはじき遊びを通して数字や算数を学ぶこともあります。

お手玉

お手玉は、小さな布の袋にあずきなどを入れて縫いくるんだ玩具の一種で、いくつか持って投げ上げては受ける女の子の遊びです。

片手で1つを落とさないように放り上げてもう片方の手で受けるのが一般的で、2つ3つと複数の玉を放り上げるなど難度を上げて落とさないように順に投げ合ったりします。

ジャグリングに似た要素があり、技巧の上達を楽しむことができます。

昔は、お手玉を1人に1つ持って隣の人と手が繋げるくらいの距離で、円陣を組むように中央を向いたら「あんたがたどこさ」の童歌に合わせて「さ」の時にお手玉を右隣の人に渡す遊びでした。

あやとり

あやとりは、毛糸だけでさまざまな形を作る遊びです。

両端を結んで輪にした紐を両手の手首や指に通しながら、橋や川、琴などあらゆる物や模様の形を作りながらやりとりするため自由な発想が試されます。

ほうきやはしご、富士山、東京タワーまで形にできるあやとりの種類は多く、世界では3000種を超えるそうです。

時に手指・手首だけでなく、口にくわえたり足指に引っ掛けたりしながら形を作ることもあります。

一般的には、2人で交互に取り合う「ふたりあやとり」という方法が馴染みが深いでしょう。

あやとりは漢字にすると「綾取り」で、綾(あや)には糸がX状に交差した形を意味し、「ふたりあやとり」で2本の糸の交差を取り上げることに由来するという説が有力です。

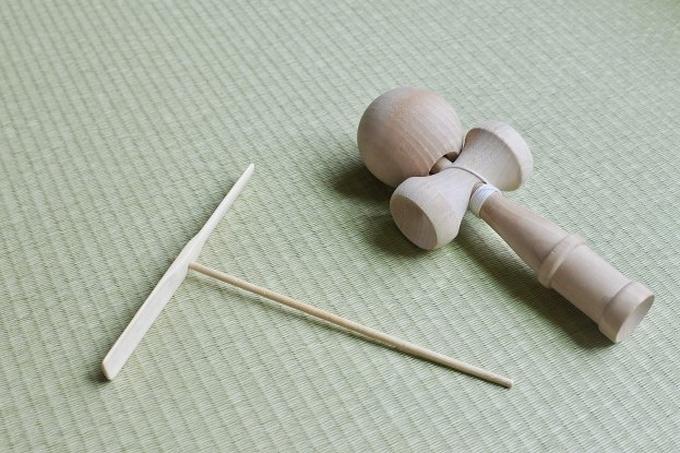

けん玉

けん玉は、十字状の「けん(剣)」と穴の空いた「玉」で構成される玩具です。

柄の先端がカップ状でその柄には糸でボールがつけられており、ボールを投げ上げカップまたは先端の尖った部分で受けます。

日本には江戸時代に伝えられましたが、当時は剣と玉の部分しかない玩具で、その形を改良して皿部分を取り付けた「日月ボール」がけん玉の原型とされています。

日月は玉を太陽(日)に見立て、三日月のような形に浅く作った皿で受けることから名づけたそうです。

現在では、けん玉検定があるほどポピュラーな遊びになっています。

また競技用けん玉もあり、スポーツ競技としても子どもから大人までの大会が催されるなどけん玉を広める活動は世界へ広がっています。

竹とんぼ

竹とんぼは、手のひらで回して飛ばす男の子の遊びです。

竹の切り方によって飛び方が異なるため、彫刻刀の使い方から学べて高く飛ばせるよう試行錯誤しながら作る楽しさもあるでしょう。

文化の日は日本の歴史に触れる機会

毎年11月3日に固定されている文化の日が意味するのは、「文化活動をすすめること」です。

もともとは明治天皇の誕生日でしたが、日本国憲法が制定された日であり、文化や平和を尊重する意味合いで定められたという趣旨があります。

文化や芸術、科学技術など、古くから伝統されてきた日本文化の理解を深めることで親しみをもち、国民が毎日を安全で楽しく、自由に暮らせることを大切にしていきたいですね。

以下の記事では、初代天皇である神武天皇が即位した日である「建国記念の日」について紹介しています。

紀元前660年1月1日に天皇即位した日がなぜ、日本という国を作ったことを記念する祝日になったのか解説していますので併せてお読みください。

-

-

建国記念の日と建国記念日の違いは?どっちが正しい?本来の意味や当日の過ごし方

2025/1/10