小説や記事を執筆する際に手段として必ず出てくる、PREP。

PREP法(プレップ法)は、日常生活やビジネスにおいても役立つ文章構成です。

情報を分かりやすく相手に伝えることは大切ですが、どのように伝えたらよいのかわからない方もいるのではないでしょうか。

PREPの流れに当てはめて文章を並べていくだけで、論理的で説得力のある記事を簡単に書くことができます。

今回は、紛らわしい英語のIT用語として、基本の文章作成術の1つであるPREP法について紹介します。

PREP法の使い方やメリット・デメリットを踏まえながら、活用シーン例や例文としての理解に繋がれば幸いです。

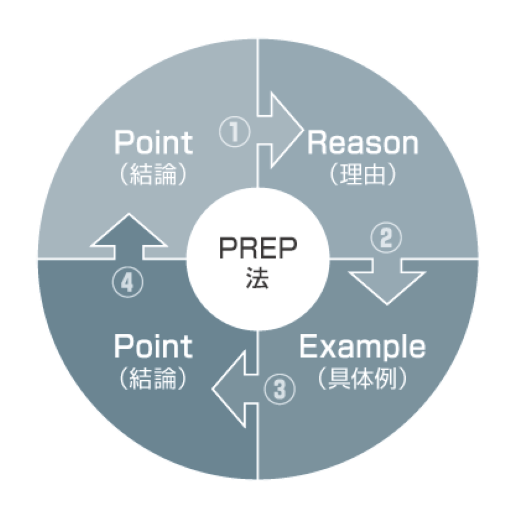

PREP法とは?

PREP法(プレップ法)とは、論理的な文章を書くための便利な型(フレームワーク)です。

Point(結論)・Reason(理由)・Example(具体例)・Point(結論)それぞれの頭文字をとって表現しています。

PREP法を一言で解説すると、文章の始めに要点となる「結論」や主張を伝えてから、結論に至った「理由」を説明し、その理由に説得力をもたせる「事例」や「データ」を提示した上で、最後にもう一度「結論」の要点を述べる構成となります。

PREP法の使い方とイメージ

PREPの順番を意識すると、誰が読んでもわかりやすい論理的な文章を簡単に書けるようになります。

以下の例文を見ると、イメージが掴みやすいでしょうか。

Point:結論

記事を執筆する上で、一番重要なのは記事のタイトルです。

Reason:理由

なぜなら、最初に表示されるタイトルで注意を引きつけなければ、その後に続く記事の本文が読まれることはないからです。

Example:具体例

多くの読者は、タイトルを見て、続きを読むか読まないかを判断しています。

本文を読む人に比べて、タイトルだけを読む人は、全体の○%にもなるというデータもあります。

このことから、ほとんどの読者や訪問者は、最初に目にするタイトルで記事を読むかを判断しているということです。

Point:結論

それにより、最初に読者の注意を引くタイトルを作ることが重要になるのです。

まとめ

上記の例文は、PREPを当てはめた文章の典型例で、以下の4要素の順番で構成されているのがわかると思います。

Point

結論を単刀直入に伝える(要点や伝えたい主張)

Reason

結論の理由を述べる(結論に至った理由や主張する理由)

Example

結論を裏付ける事例やデータ(理由に対する根拠を具体的に掘り下げていく)

Point

再度、結論を伝える(要点や伝えたい主張)

このPREPを利用した流れは、人が物事を論理的に理解しようとする時の思考の流れと同じになるため、PREPに沿って文章を書くと非常にわかりやすくなります。

PREPの流れに当てはめて文章を並べていくだけで、論理的で説得力のある記事を簡単に書くことが可能です。

SDS法とDESC法との違い

文章構成には、PREP法以外にもいくつかの型(フレームワーク)があり、「SDS法」や「DESC法」がありますが、PREP法とはどのような違いがあるのでしょうか。

SDS法とは

SDS法とは、Summary(要点)・Details(詳細)・Summary(要点)の順番で伝える文章構成です。

Summary:要点

Details:詳細

Summary:要点

PREP法とSDS法の違いは、何を重点として伝えたいのかにあります。

PREP法は「結論」をしっかりと主張することが重要であるのに対して、SDS法は「詳細」を伝えて文章全体を理解してもらいたいことに重点を置きます。

DESC法とは

DESC法とは、Describe(描写する)・Express(説明する)・Suggest(提案する)・Consequence(選択する)の順番で伝える文章構成です。

Describe:描写する

Express:説明する

Suggest:提案する

Consequence:選択する

DESC法は、相手や物を客観的に理解してから、自分の考えや気持ちを説明する流れで、相手に望む行動や解決策などを提案した後に、どのような行動をとるべきか選択してもらう方向です。

自分の考えを正直に伝えた上で、相手に納得し行動してもらうのに適した構成といった方が伝わるでしょうか。

PREP法のメリット

では、文章構成を定めていくにあたって、PREP法にはどんなメリットがあるのでしょうか。

1・要点が伝わりやすい

結論・理由・具体例の3段階に分けたPREP法を使えば、相手に要点が伝わりやすくなります。

結論から先に伝えるため、相手に内容を理解してもらいやすく、何度も説明するといった不要なやりとりを避けることができます。

相手にとっても、何を言いたいのかわからないというストレスを抑えられるでしょう。

2・あらゆる場面でスムーズになる

PREP法を使うことで、文章作成やプレゼンテーション、会話に役立ちます。

文章構成のテンプレートに伝えたい情報を当てはめることで、簡単に早く文章が作れるため、文章作成に時間がかかるといった悩みも解決しやすいです。

またプレゼンや会話では、一度のやり取りで相手に内容を理解してもらえるようになるため、再度説明をしなければならないといった状況が発生しにくく、コミュニケーションが効率的に進められるでしょう。

3・考えや情報を整理しやすくなる

PREP法を意識することで、結論・理由・具体例の3段階に分けて考えるようになるため、自分の考えやあらゆる情報を論理的に整理しやすくなります。

相手に物事を説明する際には、自分の考えを一度整理する必要があります。

結論を伝えた後に理由や具体例を述べるため、結論に至るまでの根拠を相手が理解しやすく、内容に説得力が生まれます。

理由に裏付けられた論理的な展開で文章が作れるとともに、結論を繰り返し伝えることでより共感や同意してもらいやすいです。

PREP法のデメリット

PREP法には、メリットがある一方、デメリットもあります。

使うシーンごとに最適な文章構成を選択するために、デメリットについても知っておきましょう。

1・スピーチや長文には向いていない

PREP法は、最初に結論を述べる構成のため、スピーチや長文などの作成には向いていません。

スピーチは目的や内容によりますが、先に結論を話してしまうと盛り上がりに欠け、それ以降の話に集中しない人が出てくる恐れがあります。

また、長文のメールなどでも結論を最初に書くと、最初の部分だけに目を通し、それ以降の文章は重要なことも含め、読み飛ばされてしまう可能性も出てきます。

もちろん、起承転結で展開するような物語や小説、長文の記事にもPREP法は向いていないといえます。

2・機械的に見えて共感や納得を引き出しにくい

結論や理由に焦点を当てた話し方では、理解はしてもらえても共感や納得は引き出しにくいこともあります。

相手の共感や納得を引き出すには、事例や体験談などを伝える具体例に焦点を当てた話し方で、相手に実際にこういった事例があるのだから、確かにそうだと感じてもらうことが重要です。

PREP法での具体例は、補足の意味合いが強く、印象に残りにくいことがあるため、相手の共感・納得を引き出したい時には向いていないとされています。

また、なぜその結論を提示するのかが相手に伝わっていない状況では、いきなりPREP法で話を進めると唐突な印象を与えます。

例えを挙げると、メールを送信する時に「〇〇○の件で」という件名が抜けた状態で話を始めるということになるため、前提が共有できていない相手にPREP法を用いると、自分の考えが伝わりにくくなります。

3・使いこなすのに時間がかかる

PREP法は、理由や具体例を明確に説明する必要があるため、扱い慣れるまでは文章作成に時間がかかってしまうことがあります。

相手にわかりやすい説明をするためには、日頃からPREP法を使いながら文章を作る癖をつけるとよいでしょう。

PREP法を用いると、結論から始まり端的な話となりがちなことから、話の内容から人柄や考え方が見えにくくなり、相手に定型文のような機械的な印象を与えてしまうことがあります。

そのため、まだ信頼関係のできていない初対面の相手にPREP法を用いてコミュニケーションを行う時には注意が必要です。

PREP法の活用シーン例

PREP法を活用するシーンを例にして紹介します。

プレゼンテーションにおける例文

結論(Point)

新商品Aについて販促キャンペーンの実施を提案します。

理由(Reason)

その理由は、販促キャンペーンを行うことで、新商品の消費者への認知度拡大および、売上拡大や新規顧客の獲得に繋がると考えるためです。

具体例(Example)

具体的には、販売店舗でサンプル品を配布し、消費者に商品を試してもらいます。

また、SNSを活用して商品の特徴からメリット・デメリットなどを発信し、商品が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも行います。

結論(Point)

それにより、消費者に新商品の良さを広め認識してもらい、購買を促すためにも新商品Aについての販促キャンペーンを行うべきだと考えます。

採用面接における例文

結論(Point)

私の強みは、責任感と向上心です。

理由(Reason)

学生時代に所属していたサークルでリーダーを務め、常にチームのために責任をもって行動してきたという経験があります。

具体例(Example)

具体的には、それぞれが疑問や不安に感じていることをチーム内で話し合うために、ミーティングを定期的に行い、チームの課題に対して向き合いました。

困難な壁にぶつかっている仲間にアドバイスをするなど、技術面だけでなく精神面においてもチームをサポートしました。

また、ライバルチームの研究や戦略でも話し合いながら、それぞれの必要な技を磨いてチーム力を高めました。

結論(Point)

こうした経験を元に、私には困難な物事にぶつかっても最後まで投げ出さずにやり遂げる責任感と、物事をより良い形にするために、知識や技術を磨き続ける向上心があると自負しています。

PREP法を身につけやすくするためには

PREP法をいち早く身につけやすくするためには、どうしたらいいのでしょうか。

インプットした内容をまとめる

手っ取り早いのは、インプットした内容をテーマに、PREP法で要約してみる方法です。

簡単なテーマとして、好きなことや好きなものであれば文章を考えやすく取り組みやすいでしょう。

例えば、

~することが好きです。

理由は~だからです。

具体的には~で、例えばこんな楽しみ方もできます。

だから、~することが好きです。

といった例文を作って、身近なものを説明してみるということもできます。

伝えたい情報をアプリや紙に書き出して整理する

伝えたい情報をメモアプリや用紙などに書き出して整理することも、最適な練習方法です。

紙に文章として書き出すことで、自身の考えを可視化したり構成をチェックしたりできます。

頭の中をきちんと整理しやすくなるため、PREP法を身につけるために有効な方法です。

また、日頃のメールでのやりとりにPREP法を用いたり、プレゼンテーションの資料をPREP法を意識して作成したりすると、相手も含めて慣れていくのではないでしょうか。

終わりに

結論から始まり再び結論で終わる、PREP法。

PREP法は、結論・理由・具体例・結論の4段階で展開し、文章や会話などをわかりやすく伝えるための文章構成です。

SDS法やDESC法とは違い、最初から結論をしっかりと主張する時に使えます。

要点が伝わりやすく、商談や面接などでの自己紹介に役立つというメリットがある一方、長文には向かないというデメリットもあります。

完璧に使いこなすには時間がかかりますが、特に連載コラムやブログなどの執筆をする方は、本数をこなしながら相手にわかりやすく伝えるためのPREP法を身につけていくとよいでしょう。