日頃お世話になっている人へ感謝の気持ちを込めて贈る、お歳暮。

年の瀬に入ると慌ただしくなり、なんとなく贈られている人も多いのではないでしょうか。

そんなお歳暮の習慣は何がきっかけで始まり、現在に至るまでどのように伝えられてきたのか。

夏のご挨拶として贈るお中元とはどんな違いがあるのか。

今回はお歳暮の意味やルーツをはじめ似た目的のお中元との違い、贈る時期を逃してしまった場合の贈り方など基礎知識を解説します。

マナーを改めて確認することでお歳暮への理解が深まり、あなた自身で実際に贈る時の想いもきっと変わってくるでしょう。

最後のほうには、年末のご挨拶に喜ばれるお歳暮ギフトを紹介しますのでご参考になれば幸いです。

他の年中行事・イベントについては、下記記事でまとめていますので併せてご参考ください。

お歳暮とは

お歳暮は、今年1年間お世話になった人に対して感謝の気持ちを込めて贈り物をする習わしです。

歳暮というのは年の暮れを表す言葉で、12月初旬から暮れにかけて贈り物を渡す「年末のご挨拶」を意味しています。

この1年における感謝の意を込めながら来年もよろしくお願いします、という気持ちも含めています。

お歳暮の起源・由来

お歳暮の始まりは、室町時代まで遡り江戸時代には一般的な風習として全国に広まり、1955年(昭和30年)頃には現在のようなお歳暮の形になりました。

しかし最初のきっかけとなったのは、中国に古くから存在する慣習でした。

始まりは中国古来の道教

中国古来の道教では、旧暦の1月15日を「上元」、旧暦の7月15日を「中元」、旧暦の10月15日を「下元」とし、これらを「三元」と呼んでいます。

三元はそれぞれを司る神様の誕生日とされており、当時の人々はお供え物をしてお祝いをしていました。

この中国の行事が日本に古くからあったお盆の風習である盆礼と結びつき、「お中元」が生まれたわけです。

同じく中国では神様や先祖の御霊に捧げる新年のお供え物を年の暮れに本家や近所の人に持っていく習慣があり、この行事と結びついて日本の「お歳暮」となったといわれています。

お中元の起源については、下記記事をご参考ください。

日本にもあったルーツの風習

日本には、もともと年の暮れから正月にかけてご先祖様の霊を祀る「御霊祭(みたままつり)」という風習がありました。

その御霊祭のために用意したお供え物を、その家に嫁いだ人が実家の両親にもしくは分家の人が本家に品物を持っていくようになります。

これが先ほど説明した中国の行事と結びついて、お歳暮のルーツになったといわれています。

その後、ご先祖様の霊へのお供え物を親族や近所の人にも配るようになり、次第にお歳暮と呼ばれるようになったわけです。

江戸時代になると武士が自分の所属する組合の組頭に准血縁の証として年末に贈り物をしたり、商人は掛け売りの商売でお盆や年末に半年分の精算をする習慣があったことから、精算をする時に得意先にお礼の贈り物をしたりする習慣ができました。

そして明治時代以降には次第にお世話になった人にも贈り物をするようになり、現代のお歳暮の習慣が広まっていったのです。

お歳暮とお中元の違い

冬に贈る「お歳暮」のことを知っていくうちに、夏に贈る「お中元」とはどんな違いがあるのか気になってきませんか。

お歳暮もお中元も、お世話になった人へ日頃の感謝を込めて贈り物をする風習です。

しかし、お歳暮とお中元の根底にある目的や意味は同じでも若干の違いがあります。

ここでは、お歳暮とお中元のそれぞれの風習が生まれた由来や贈る時期など主な違いを解説します。

違い(1)起源・由来

お中元の起源は先に少し説明した通り、中国古来の文化で旧暦1月15日は上元、7月15日は中元、10月15日は下元と3つに分けており、中元に当たる7月15日は日本でいうお盆にあたります。

日本では中元の風習が仏教の風習と混ざることで品物を贈り合うものへと変化していき、現在では日頃お世話になっている人や目上の人への感謝の気持ちを伝える習慣として定着しています。

お歳暮は中国の慣習を含むものの日本古来の風習が起源といわれており、もともとは年の暮れに行われる先祖を祀るための「御霊祭り(みたままつり)」におけるお供え物を贈られていました。

お供え物を分家から本家へ、嫁ぎ先から実家へと届ける風習がお歳暮の由来とされ、その後は時代とともに日頃お世話になった人に1年の感謝を伝える贈り物をする行事となりました。

違い(2)季節・時期

お中元は、夏のご挨拶としてお盆前に感謝の気持ちと健康を願う気持ちを伝えるものです。

お中元の時期は関東では7月初旬から7月15日まで、関西では7月中旬から8月15日までに贈りますが、地域によってお中元の時期が異なるため事前に確認しましょう。

お歳暮は、年末のご挨拶として年の暮れに今年1年お世話になった感謝の気持ちを伝えるものです。

お歳暮の時期は、お中元とは違い全国共通で、お正月事始めの日である12月13日から12月20日頃までに贈るのが一般的です。

近年ではお歳暮を贈る時期が早まってきており、11月末に贈る人も多くなっています。

違い(3)意味合い

お中元とお歳暮は似た慣習のイメージがありますが、時期だけでなく込められる意味合いも異なります。

お中元は夏のお盆前、お歳暮は年末に贈るものです。

感謝の気持ちを伝えるという点ではどちらも同じですが、お中元はその年の上半期、お歳暮は1年を通して感謝を伝える贈り物とされているため、今年の締めくくりとしてお歳暮のほうが重視される傾向にあります。

違い(4)贈り物の金額

お中元は上半期に半年間の感謝を伝えるとともに下半期の健康を祈るもので、お歳暮は1年間の感謝を伝えるものです。

そのためお歳暮はお中元より相場が高く、2~3割ほど高めの贈り物が選ばれる傾向にあります。

違い(5)贈り物の内容

お中元とお歳暮はどちらも食品を贈ることが多いですが、季節や状況に合わせた贈り物を選びます。

お中元の贈り物は、旬の果物やそうめん、ビールやジュースなど、夏らしく涼をとれるようなものや食欲が落ちる夏場でもさっぱりおいしく食べられるものがよいです。

お歳暮の贈り物は、高級肉やハム、和洋菓子、日本酒など、お正月に家族や親戚が集まった時にみんなで贅沢に食べられるような高級感のあるものが人気です。

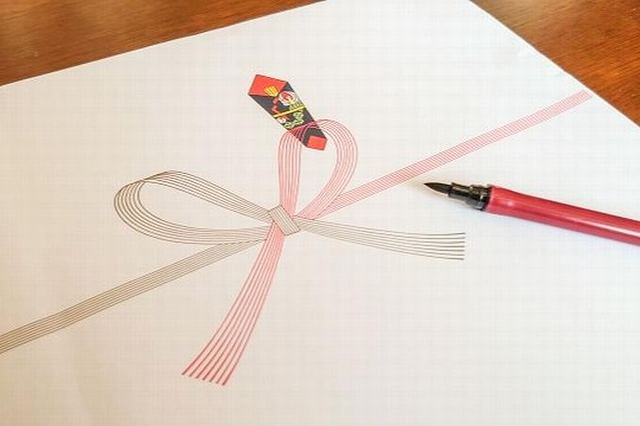

違い(6)熨斗(のし)

お歳暮は「御歳暮」、お中元は「御中元」と熨斗の表書きは違いますが、水引きはお歳暮もお中元も紅白蝶結びになります。

ただしお中元を贈る時期を逃した場合は、送るタイミングによって熨斗の表書きが異なります。

一般的にはお盆時期の7月15日以降を「暑中御見舞」、立秋を過ぎると「残暑御見舞」を使いますが、地域によって時期が違いますので注意してください。

お中元については、下記記事もご参考ください。

お歳暮を年の暮れに贈れなかった場合は、年が明けて松の内までは「御年賀」、松の内を過ぎると「寒中御見舞」を使います。

寒中見舞いについては、下記記事もご参考ください。

-

-

寒中見舞いの目的や役割とは?いつまでに送る?シーン別に送る書き方・文例

2024/11/8

お歳暮の贈り方

お歳暮を贈る際には、気をつけるべき贈り方の基本マナーがあります。

お歳暮を贈る時期

お歳暮は年末に贈るものですが、年末とひとくちにいっても地域によって時期が異なります。

例えば関東地方では、お正月事始めの日である12月13日から12月20日頃までに贈るものとされています。

基本的なマナーとしては12月31日までに届けば問題ないとされていますが、年の瀬は何かと慌ただしいものです。

さらに贈る相手が実家に帰省したり旅行先で年越しを迎えたりする場合もあるため、ぎりぎりの時期に届けるとかえって迷惑になってしまうこともあります。

そのため、地域を問わず12月20日頃までに届くようにしましょう。

ぎりぎりになってしまう場合は、後述する熨斗(のし)の表書きに注意して年明けに贈ることも検討してください。

贈り物の相場

お歳暮の相場は贈る相手によっても違いがあり、家族や親戚は3000~5000円程度、先輩や上司は5000円程度といわれています。

また特別お世話になっている人に対しては、相場よりも若干高価な贈り物をされる人が多いです。

ただしあまり高いものを贈ると、相手がかえって気を遣ってしまうこともあるため注意してください。

贈り物につける熨斗(のし)

お歳暮を贈る際につける熨斗の表書きは「御歳暮」で、水引きはお祝い事に使われる紅白蝶結びです。

紅白蝶結びは、結び目が何度でも結び直せることから何度繰り返してもよいお祝い事やお礼などに用います。

もし年の暮れに贈れなかった場合は、年が明けて松の内までは「御年賀」、松の内以降に贈る時は「寒中御見舞」と熨斗に書きます。

喪中の場合

自分や相手が喪中の場合でも、お歳暮は贈ることができます。

ただし年始の挨拶を欠礼するため、時期をずらし年が明けて松の内以降に「寒中御見舞」として贈るのが最適です。

掛け紙は白無地で、水引はつけずに表書きと名前のみ記載します。

亡くなったばかりであれば、四十九日を過ぎて落ち着いてから相手に連絡を入れた上で贈るとよいでしょう。

お歳暮をもらったらお返しは?

お歳暮はお中元と同じく、本来は目下から目上の人に感謝の気持ちを込めて贈るものです。

そのため、お歳暮をもらっても基本的にお返しをする必要はないと考えられています。

お世話になったことに対するお礼の気持ちで贈ったお歳暮に対して、受け取った側がお返しをすると贈った側にかえって気を遣わせてしまったのではないかと思わせてしまうことにもなりかねないためです。

あなたがお歳暮を贈った覚えのない人からお歳暮をいただいた場合でも、基本的にお返しは必要ありません。

ただし、お歳暮が届いたら相手にお礼状(ハガキ)を出すことがマナーです。

お礼状を送る場合

お歳暮をいただいたら、なるべく早い段階で相手に感謝を伝えるお礼状(ハガキ)を出しましょう。

お礼状はお歳暮をいただいたお礼というだけでなく、贈り物を受け取ったことを相手に知らせる意味合いも兼ねています。

お礼状には季節に合わせた時候のご挨拶や贈り物に対するお礼、これからの活躍を願う言葉などを書くのが一般的です。

友人なのか職場なのかビジネスの取引先なのかなど贈ってくれた相手によって内容は異なりますが、お礼状に欠かせない要素は以下の3つです。

- 贈り物を受け取ったことを伝えるとともに、感謝の気持ちを述べる

- 贈り物の感想、家族または社員一同も喜んでいることを伝える

- 贈ってくれた相手の健康などを気遣う文章を添える

お礼状はできるだけ早い段階で送ったほうがいいですが、年の瀬は何かと慌ただしいため松の内以降に寒中見舞いという形で送っても問題はありません。

なお年賀状とは意味が違いますので、年賀状とは別に送ります。

寒中見舞いについては、下記記事をご参考ください。

-

-

寒中見舞いの目的や役割とは?いつまでに送る?シーン別に送る書き方・文例

2024/11/8

お返しの品を贈る場合

繰り返しになりますが、お歳暮をいただいた場合は基本的にお返しは不要です。

マナーとしてお礼状を送るだけでいいのですが、お礼状だけではどうしても気が済まない、どうしてもお返しをしたいという人もいるでしょう。

とくに目上の人から贈り物をいただいた場合や高額な品物が届いた際には、お返しを贈りたいと思うこともあるでしょう。

その場合は松の内以降に寒中見舞いという形で時期をずらし、相手の負担にならないように贈ることができます。

何を贈るか迷ったら…おすすめのお歳暮ギフト

お歳暮は、もともとお供え物に由来していることもあり食品が人気ですが、相手に喜んでいただくことが大切なため食品以外のギフトを贈っても問題ありません。

肉や魚といった生ものでも贈る相手の事情やタイミング、冷凍・冷蔵の保存期間などに気をつければ、滅多に食べられない希少品や最高ランク品はより喜ばれるでしょう。

高級肉

年末から正月にかけてはどの家庭でも、今年の締めくくりとして贅沢なものを食べたいものです。

そんな時にはすき焼きやしゃぶしゃぶの主役となる高級ランクの牛肉や豚肉のほか、馬刺しも喜ばれそうです。

高級ハム・ソーセージ

ハムやソーセージの加工肉は定番ギフトに思われがちですが、生の肉よりは日持ちがするのでいつでも食べられるというメリットがあります。

贈る相手側も年末から正月にかけてご馳走を味わうために、生の肉や魚をあらかじめ予約・注文していることもありえます。

鍋セット

年末やお正月の寒い日には、やはり鍋でしょう。

相手の住む地域の鍋料理を食べることが日常にあっても、時には他の地域でメジャーとなっている鍋セットを味わっていただくのもいいですね。

和洋菓子

日常でも和洋菓子を口にすることが多いでしょうが、なかなか食べたり買ったりする機会のない高級な和洋菓子や人気銘菓も喜ばれます。

日本酒

日本酒が好きな人なら決まった品種のお酒を飲まれるでしょうが、時には人気銘柄や受賞歴のある有名なお酒でいつもとは違った贅沢なおいしさを味わっていただきたいものですね。

上記以外にもコーヒーやビールのほか、蕎麦やうどんといった麺類なども定番ギフトですが、普段ならあまり手にしないような高価な品種や人気の銘柄であれば、贅沢に味わっていただける機会でもあるのでおすすめです。

何を贈ったらいいか悩んだときは

相手の好みやほしいものをよく知らない、アレルギーなど気分を害してしまうかもしれないと思うと何を贈ったらいいのか悩む人も多いでしょう。

そんな時は、贈る相手がほしい商品を選べるカタログギフトがおすすめです。

食品から日用雑貨まで豊富なグッズが揃っていますので、1つの選択肢として検討してみてください。

1年間の感謝を伝えるお歳暮まとめ

お歳暮は、1年お世話になった人へ感謝を伝える大切な年末のご挨拶です。

これまでの感謝の気持ちや来年の親交を願う古くからある風習で、人間関係をより深める機会でもあります。

お歳暮の起源や時期、贈り方、お中元との違いなどの基礎知識、マナーを理解できた上で贈り物ができたら、感謝の気持ちをより伝えることができるでしょう。

今年の締めくくりとして、個人やビジネスでお世話になった人を想いながら相手に喜ばれる贈り物を選びたいものですね。

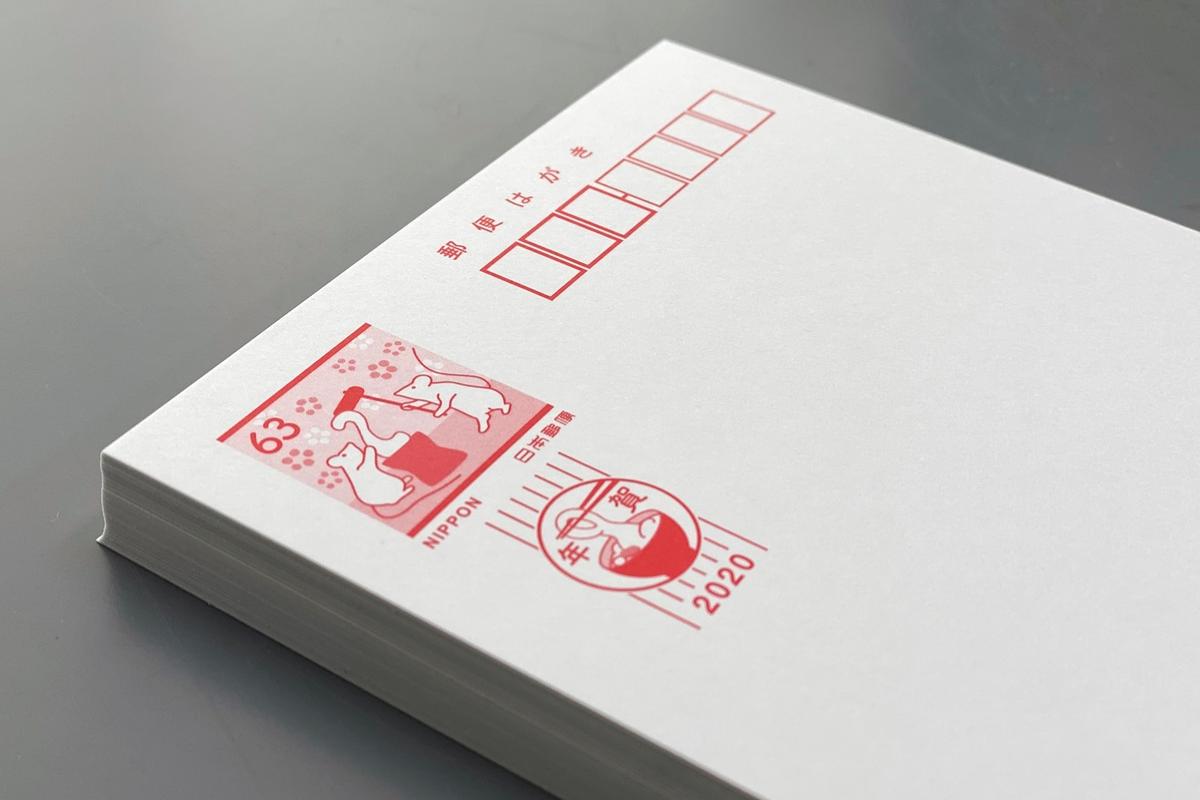

以下の記事では、お歳暮と同じく年末に投函する年賀状についてまとめています。

年賀状は、お世話になった方や遠方でなかなか会えない方に、新年をお祝いする言葉を添えて送る挨拶状で、目的や起源はじめ、喪中の場合も含めた書き方や送り方も解説していますので併せてお読みください。

-

-

年賀状の起源や目的とは?年賀はがきの種類、喪中はがきを送る時期などの基本マナー

2024/11/3