夏になると、ホテル雅叙園東京(東京・目黒)で開催されるアートイルミネーション「和のあかり×百段階段」。

会場となるホテル館内の「百段階段」は、東京都の有形文化財に指定されており、毎年異なるテーマで日本のさまざまな光と影のアートが集結します。

日本美のミュージアムホテルが主催するこのイベントは、2015年より毎年夏に期間限定で開催され、今や目黒における夏の風物詩として知られるようになりました。

今回は、2022年7月2日(土)から9月25日(日)までの期間限定で開催された「和のあかり×百段階段2022 ~光と影・百物語~」の模様と見どころを紹介します。

和のあかり×百段階段の展示テーマ

2022年に7回目を迎えた「和のあかり×百段階段2022」は、「光と影・百物語」を展示テーマに、光(あかり)によって生まれる影、異なるふたつの要素が織り成すコントラストが楽しめる内容になっています。

百物語という怪談を絡めたストーリ仕立てになっているのが大きな特徴で、各部屋を巡りながら、黄昏時から夜、そして明け方へと時系列を追いながら怪しく幻想的な世界観が繰り広げられています。

百物語とは、100本のろうそくを囲んで怪談を語り合い、1話終えるごとに1本のろうそくを吹き消していくというのがスタイルです。

最後となる1本のろうそくを吹き消すと怪異が現れる(妖怪・青行燈が出てくる)といわれています。

通常は100話を語ることはタブーとされ、必ず99話で止めなければならないそうです。

実際は99段までしかない「百段階段」と、99話まで語られる「百物語」を引っかけているというところもなんと粋な演出でしょう。

和のあかり×百段階段

2015年に開催された第1回目から、新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催を中止した2020年を除き、毎年夏に期間限定で開催されているホテル雅叙園東京のアートイルミネーションです。

2021年までの6回にわたる来場者数は累計37万人以上になり、今やホテル雅叙園東京での夏の風物詩といえるイベントとなっています。

百段階段とは

百段階段は、1935年に目黒雅叙園3号館として誕生したホテル雅叙園東京の中で、唯一現存する木造建築です。

結婚式場の施設として晴れやかな宴が行われていた7つの部屋を、99段の長い階段廊下が繋いでいます。

天井や欄間(らんま)などに趣向を凝らした各部屋は、画家や建具師、塗師など熟練の職人たちが技術を駆使しながら装飾したものです。

江戸時代から伝わる伝統的な美意識と昭和初期のモダニズムが生きており、2009年(平成21年)に東京都の有形文化財として指定されました。

ちなみにこの百段階段は、100段あるのかと思われがちですが、実は99段までしかありません。

筆者も実際に確認しましたが、何度数えても1段足りないのです。

100段目がないのは縁起担ぎのためだそうで、これで完璧な状態にするのではなく、これからも一層発展していくという気持ちをこめ、あえて1段少なくして99段にしたとされています。

和のあかり×百段階段の見どころ

会場で展開されているすべてを紹介することはできませんが、特に見どころのある展示をダイジェストに紹介していきます。

入口で出迎える金魚たちの群れ

ホテルのエレベーターを降りて百段階段へと向かう入口に飾られているのが、山口県柳井市の「柳井金魚ちょうちん祭り」です。

柳井市の民芸品である「金魚ちょうちん」をモチーフにした、夏の一大イベントです。

実際のお祭りでは、約4000個の金魚ちょうちんが飾られ、そのうち約2500個に灯りがともり、華やかな雰囲気に包まれるそうです。

愛嬌のあるちょうちんから金魚すくいの模様が浮かび、子どもたちの賑やかな歓声が聞こえてきそうです。

怪しげな影がうごめく「十畝の間」

最初の部屋である十畝(じっぽ)の間・薄暮のあかりでは、照明作家の弦間康仁さんとかんざし作家の榮さんとのコラボレーションで彩られています。

荒木十畝(じっぽ)による天井画「四季の花鳥図」に合わせ、床の間には榮さんが制作された四季の花かんざしが展示されています。

樹脂とワイヤー(ディップアートを応用したもの)を使った技法で、他にも炎に誘われた蛾、影絵の蜘蛛や蝶もあります。

弦間さんが創る夜の始まりを表現したディスプレイは、森の闇で感じる怪しげな気配と、会場中央にあるたいまつが照らし出すどこかおっかない空間が不安感を掻き立てます。

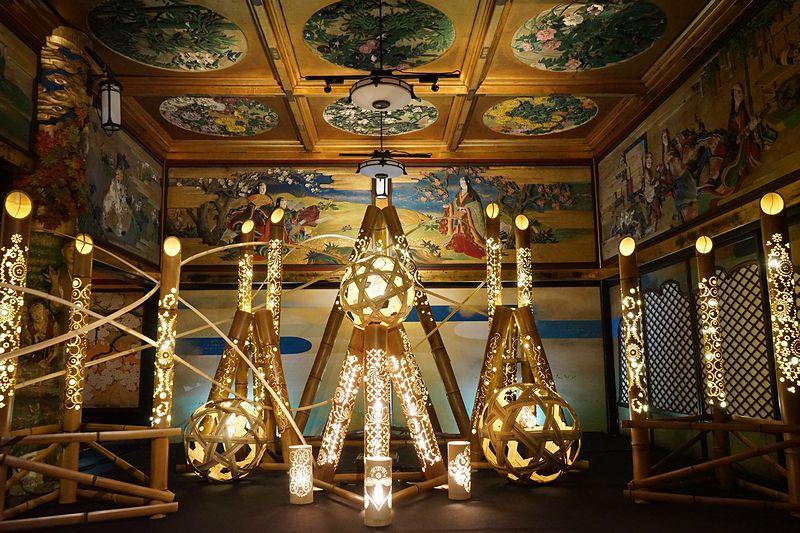

幽玄な空間を生み出す竹あかり「漁樵の間」

漁樵(ぎょしょう)の間では、静岡県にある株式会社 大測が環境問題を解決するために生み出した「アカリノワ(環・和・輪)」による竹のアートです。

代表の大村さんが、故郷である静岡市葵区に放置され荒廃する竹林をなんとかできないかと始めた活動で、伐採した竹を地域資源として有効活用することで、豊かな自然環境を未来へと繋いでいく取り組みからきています。

今回飾られた竹灯籠は、竹チップにして道路を舗装したり、竹炭にして土壌改良に活用したりするなど美しさを探求しながらも無駄にしない(ゴミにしない)自然への循環型アートを心がけたそうです。

幻想的で美しく感じるとともに、迫ってくるような高さのある竹林の灯りが妖の世界へさらわれるような錯覚があります。

創造的な和傘のあかり「草丘の間」

草丘(そうきゅう)の間・情念のあかりでは、松竹衣裳と歌舞伎座舞台が手がける「恋の情念」をモチーフとした「創造的なあかり」です。

落語や歌舞伎の演目でも用いられる、亡霊と人間が織りなす怪しくも悲しいストーリー「牡丹灯籠」や、嫉妬心のあまりに生霊となる六条御息所が登場する「源氏物語」、拙い恋心が悲劇をもたらす「八百屋・お七」の物語をイメージした演出が施されています。

ホテル雅叙園東京の入口に「お七の井戸」が残されていることと関係していると思うと、ぞっとしませんか?

お七の井戸とは

江戸時代のこの地に明王院という寺院があり、吉三に恋して放火により処刑された八百屋のお七を偲び、西運という名で僧侶となった吉三が菩提を弔った井戸です。

西運が念仏行へ出かける際に、お七の菩提を念じながら身を清めたことから「お七の井戸」と言い伝えられています。

現代でも井戸が残っているということが、すべて真実であったことの証拠といえるでしょう。

逆さまの不思議な灯り「静水の間」

静水(せいすい)の間では、造形作家・中里繪魯洲さんの作品です。

ススキの生えた原っぱ、芒の原を背景に、馬頭を載せた3本の樹が建てられています。

馬と人間の立場を逆さまに置き換えた独創的な空間アートで、夜の奥深く見えることのない世界を表現したとのことです。

オブジェの手前に立てられた水晶を覗き込むと、何が見えてくるでしょうか。

美しい月明かりに照らし出された、妖しくも切ない光景がなんともいえない恐怖感があります。

真夜中の密やかな渡り廊下

先に紹介した「静水の間」と奥にある「星光の間」をつなぐ渡り廊下には、200年以上の歴史をもつ福岡県八女市のちょうちん屋の伊藤権次郎商店が、百物語の世界を照らし出す「妖怪提灯」の世界を表現し展示されています。

絶妙な明暗が星光の間へと続く回廊に集う、物の怪たちのひそやかな気配がします。

人々が寝静まった後に、ぼんやりと照らし出されるこの世のものではないモノたちが集い、宴を繰り広げるイメージが浮かびます。

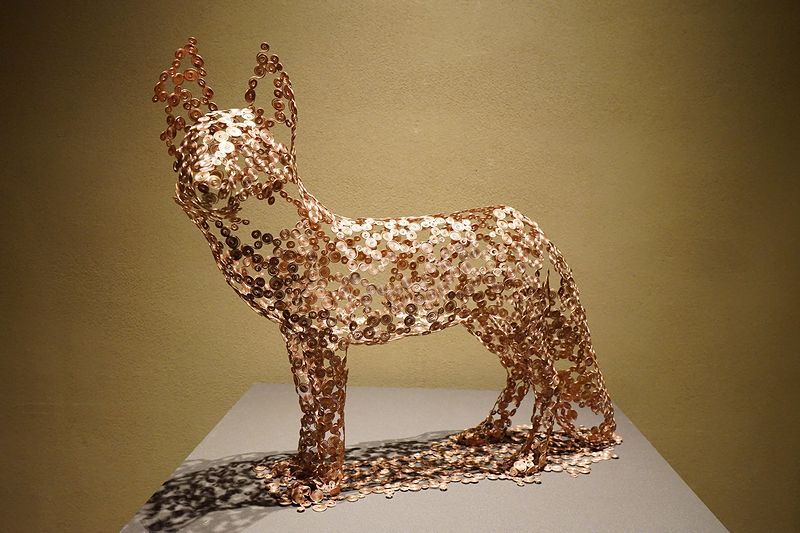

5人が創る妖たちの物語「星光の間」

星光の間では、5人のアーティストたちが紡ぐ妖たちの物語が展示されています。

造形作家・小澤康麿さんによる「壁抜け猫又」「地中より生まれる」、切り絵作家・松風直美さんが描く「猫化姑獲鳥」「猫化遊女」、現代美術家で彫刻家でもある西島雄志さんの銅線をつないで作った彫刻作品「白狐」、画家・鈴木ひょっとこさんの家電をモチーフにした妖怪や幽霊の絵など、不気味だけどユニークな独創的世界が広がります。

造形作家・細山田匡宏さんは、妖よりも人間の方が怖いというテーマで3作品を展示しています。

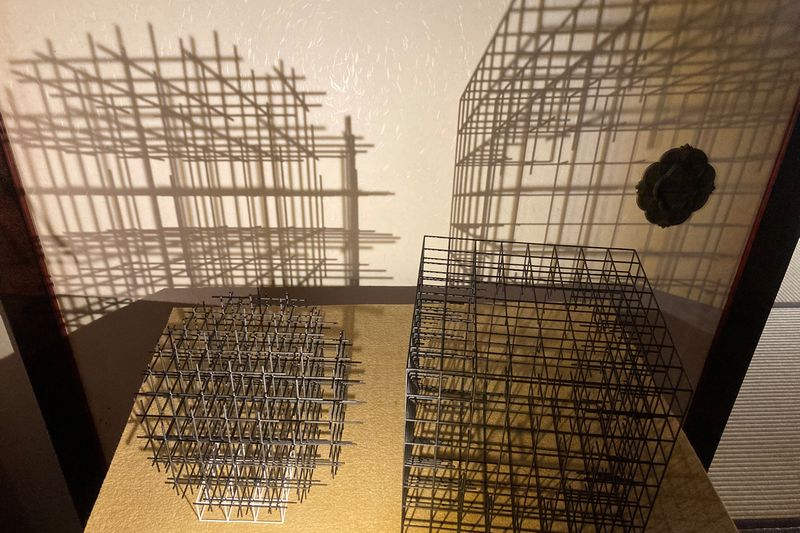

光と影がつくる世界「清方の間」

清方(きよかた)の間」では、百物語もクライマックスとなり、闇にとらわれた世界と、灯りが導き出す世界が広がっています。

3DCGという最新テクノロジーによる技術を活用した作品、木材を炭化させた後に磨き上げることで自然との共存や循環・再生をテーマとした芸術作品、サンドブラスト技法やレーザー加工機を用いたガラスの器とランプといった作品が並びます。

また、長岡花火をモチーフにした第一印刷所の商品、編み物ニットを使った3Dニット照明、組子細工を使った照明など各社のもつ技術を駆使した灯りもスケールが大きく見ごたえがあります。

そして百物語の九十九話目を飾るのは、日本画家・園田美穂子さんによる墨で描いた青行燈の幽霊で、妖しくも儚い幽霊の姿を筆で描いた繊細かつ鬼気迫る作品です。

百物語の最後は「頂上の間」へ

百物語を終えて最後に残った「頂上の間」では、「朝のあかり 風翔ル、夏・薫ル」をテーマとした展示を楽しむことができます。

伝統様式である「生花(せいか)」と、植物の魅力を造形的に表現する「現代華(げんだいか)」を柱とする、古流かたばみ会の次期家元である若手華道家・大塚理航さんが作り出す世界は、ダイナミックで躍動感のある花・植物のエネルギーを見せてくれます。

統括

影があるからこそ光が際立つように、灯りがあるからこそ美しき影が生まれます。

相反する要素が互いを引き立て合う幻想的な作品が一斉に集まり、光と影が織りなす空間芸術が美しいです。

また、日本各地からさまざまな文化や伝統技術からなる作品が集結します。

歴史や風土、生活の中で伝承されてきた職人の手技から生まれた作品を間近で鑑賞できることも見どころのひとつです。

ホテル雅叙園東京について

ホテル雅叙園東京(旧・目黒雅叙園)は、1931年(昭和6年)の誕生以来90年以上の伝統を受け継ぎ、2500点もの日本画や美術工芸品に彩られた唯一無二のミュージアムホテルです。

茶室に見立てた全60室の客室は、80平方メートル以上のスイートルームでスチームサウナとジェットバスを完備し、シンプルさと日本の気品ある美しさを兼ね備えています。

もてなしの心を継承する日本料理や中国料理、イタリア料理などを提供する7つのレストラン、日本美の粋を尽くした和室宴会場をはじめとする23の宴会施設があります。

料理の味だけでなく、芸術家たちに描かせた壁画や天井画、彫刻など館内の装飾を施すことで、館内散策や部屋を飾る絵や彫刻で退屈することなく目でも楽しめるような空間となっています。

中でも「百段階段」は、年間を通してさまざまな展示イベントを行っており、東京都の有形文化財に指定されています。

また、世界80カ国、520軒を超える独立系の小規模なラグジュアリーホテルだけで構成された「Small Luxury Hotels of the World(SLH)」および世界的なラグジュアリーツーリズム・コンソーシアム「Serandipians by Traveller Made®」に加盟しています。

ホテル雅叙園東京

住所:東京都目黒区下目黒1-8-1

交通アクセス:目黒駅(JR山手線西口、東急目黒線、地下鉄南北線・三田線)より行人坂を下って徒歩3分

公式サイトを見る

終わりに

今回は、「光と影・百物語」をテーマにした光と影のアート「和のあかり×百段階段2022」を紹介しました。

アートのような影を映し出す照明演出や、放置竹林を再利用した竹あかり、怪談芝居を表現した歌舞伎のあかりなど、さまざまなコンセプトの灯りと、その光によって生み出される影の世界に、幽霊や妖怪たちが顔を覗かせた演出でした。

炎天下の真夏に涼を誘う百物語と幻想的な光のアート空間は、誰もが現実世界を忘れて過ごせたことでしょう。

今年2023年の「和のあかり×百段階段」は、7月1日(土)からすでに始まっており、9月24日(日)まで開催しています。

展示テーマは「極彩色の百鬼夜行」で、「百鬼夜行」をストーリーに仕立て部屋を進むごとに現世から異界へと旅をするかのような展示・演出がなされます。

絢爛豪華な独自の様式美に溢れる空間に「色」による表現が加わり、美しくも妖しい世界が繰り広げられるので夏の涼しいひと時に良さそうです。

当イベントは毎年違った趣向やコンセプトで展開されていますので、過去に行かれた方でもご興味のある方は新鮮な気持ちで観にいってみてはいかがでしょうか。

筆者は今年の開催にはまだ行けていないので、観賞できたら後日にレポートを更新したいと思います。

※使用カメラは、SONY α7Ⅱ

「和のあかり×百段階段2023 ~極彩色の百鬼夜行~」開催概要

期間:2023年7月1日(土)~9月24日(日) 11:30~18:00(最終入館17:30)

会場:ホテル雅叙園東京「百段階段」

料金:当日券1500円/学生800円(学生証呈示)/未就学児無料

グッズ付きや日時指定などオンライン限定チケットもありますので、詳しくは公式サイトで確認してください。

イベント情報を見る