ある日突然、強い地震や大きな火災が起きたら。

自宅か避難所か、避難する場所の選択を迫られたら。

あなたはまず、何を思い判断し、どんな行動を起こすでしょうか。

地震や火災に慣れていないと、いざという時に何をしたらいいのか動揺して立ち尽くすこともあるでしょう。

万が一のことを想定して強い揺れが発生したらすぐにやることは何か、揺れが収まったら何をしておくべきか把握しておくことが重要です。

今回は、東日本大震災と能登半島地震での体験を踏まえて、地震発生時にやること・地震直後に注意することを行動リスト式に紹介します。

地震など非常事態が発生した時、必ず起こる2つの行動心理についても解説していますので、身を守るためのご参考になれば幸いです。

\安心の日本現地CSチームを設置/

以下の記事では、もしもの備えで必要な防災グッズ・非常用備蓄品について紹介していますので併せてお読みください。

-

-

2度の地震体験から学んだ、防災グッズとして絶対に必要なものを要チェック

2024/8/21

地震が起きた時の行動リスト

日常生活の中で何度か揺れを体感していても、今までにない強い地震が発生したら誰もが冷静に対応するのは難しいことです。

しかし人は自然に逆らうことはできず、一瞬の判断が生死を分けることもあります。

地震が起きても慌てず落ち着いて行動するためにも、以下のことを頭に入れておくとよいでしょう。

行動(1)自分の身を守る

強い揺れを感じたらまず、倒れてくる家具や落下物に注意しながら丈夫なテーブルや机の下などに潜ったり、クッションや座布団などで頭部を保護したりして自分の身を守ることが優先です。

本来なら揺れが収まるのを待った方がいいのですが、地震が弱まってきた頃にでもすぐにやること・やってはいけないこと、注意点を優先順に紹介します。

行動(2)火のつく家電の電源を切る

料理をしていたりお湯を沸かしていたりしている時に、地震が起きたらすぐにコンロの火を消してガスの元栓を閉めてください。

また、ファンヒーターやストーブなど火災が起きやすい家電をつけていたら電源を切ってください。

最新の家電は揺れを感知したら自動で電源をオフにしてくれる機能がついていますが、古くから使っている家電は経年劣化により機能しない可能性があるため、電源を必ず確認しましょう。

特に停電した場合は、電源がオフになっていると安心しがちです。

電源をオフにしないままにすると、停電時に自宅以外へ避難していた場合、停電復旧後の通電により電源がオンになって火災が起きる恐れがあります。

行動(3)玄関のドアや窓を開ける

本震で強い地震があった時は、家屋が倒壊・半壊せず無事であっても余震などで崩れる可能性が当然ありえます。

そんな時に備えて玄関のドアや窓を開け、逃げ道を確保することが重要です。

そのため、強い揺れが起きた時に玄関や外窓の近くにいたらすぐに脱出できるようにドアや窓を開けておきましょう。

なお、出入り口の確保をすることは大切ですが、慌てて外に飛び出してしまうのは危険です。

外でも近隣の建物が倒壊したり、ガラスが飛び散ったり道路に亀裂が入ったりする恐れがあるため、まずは身の安全を図れる場所に避難し揺れが収まるのを待ちましょう。

行動(4)裸足や靴下だけで動かない

地震が起きている最中や揺れが収まった後、床や絨毯にはガラスなどの落下による破片が飛び散っている可能性があるため、裸足で動くのは止めてください。

実家にはガラスや陶器の置物が多く、能登半島地震が起きた際に筆者はサイドボードのガラス戸やガラスケースなど大きなものを両手で押さえながら耐えていましたが、他の部屋や廊下の壁にかけてあった時計などのガラス製品、神棚にあった陶器の神具などが落下して破片が飛び散っていました。

そんな時、母がガラスの破片が落ちている絨毯にスリッパを脱いで上がろうとしたため、思わず脱ぐな!と怒鳴ってしまいました。

物が落下するほどの強い地震に慣れていない人は、いつもの習慣で部屋や絨毯に上がる時にスリッパなどの室内靴を脱いでしまいがちです。

裸足はおろか、靴下を履いているだけでも危険です。

もちろん、外では屋根瓦が落ちたり窓ガラスが飛び散ったりする可能性もあるため、靴を履かずに外へ飛び出すのも止めましょう。

行動(5)情報収集・避難

地震が収まった後は、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を収集しながら隣家や近所の安全を確認しましょう。

特に1人暮らしや高齢者、障害者、小さな子供がいる世帯には積極的に声をかけて、火が出ていたら大声で知らせ協力し合いながら消火をしてください。

もし津波の到達や家屋倒壊などの恐れがあれば、すぐに高台や避難所へ避難します。

避難時は車道が渋滞するため、車は使用しない方がよさそうです。

特に地方では路地裏など細い道が多いため、実家周辺では高台や避難所への道が渋滞していました。

また避難所が開いていれば避難した方がいいですが、地震直後は鍵が開いていないことが多いため注意しましょう。

筆者は母の避難する指示に従いましたが、SNSで地震直後は開錠されていないという情報を目にしたので引き留めました。

ちょうど高台の避難所から多くの人が下山してきて、その集団の中にいた知人の話に納得して家に戻りました。

自治体が指定する施設へ避難することを決めた時は、避難前に注意することや共同生活をする上で気をつけることがあり詳しくは後述します。

行動(6)水を貯めておく

地震が収まった後に水が使えても、どこかの水道管が損傷・破裂した場合には水道管に溜まっている分が使えるだけでそのうち断水になります。

断水が起きる可能性を想定して、早い段階で浴槽やバケツに水を貯めておきましょう。

実家では、驚いたことに水の備蓄をしていなくペットボトルの飲料水さえもありませんでした。

また浴槽が水を貯めておけるタイプではなかったため、家にあるだけのバケツと容器で水を貯めておきました。

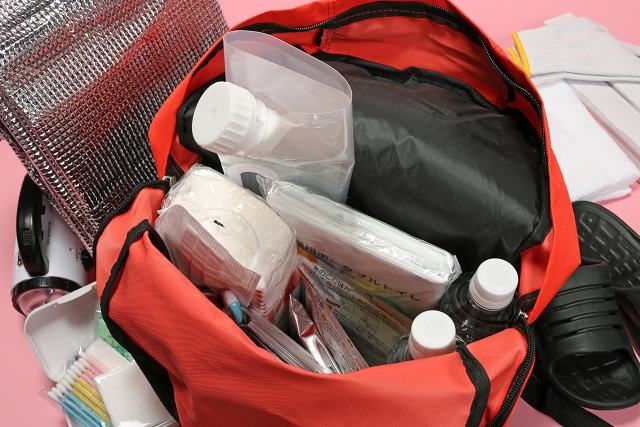

行動(7)防災グッズを出しておく

一家に1人ずつ、防災グッズが揃ったリュックを常備していると思いますが、普段は使わないため物置きなどに収納している場合は、リビングなど家族が集まる場所に出しておきましょう。

防災グッズや非常用備蓄品については、下記記事で解説していますのでご参考ください。

-

-

2度の地震体験から学んだ、防災グッズとして絶対に必要なものを要チェック

2024/8/21

行動(8)危険なものを退避させる

強い地震(本震)が収まってもしばらく余震は続き、いつ再び大きな揺れが起きるかわかりません。

ガラス製のものや壁にかけているものなど、落下・破損する危険のあるものを床に下ろしておくといいです。

高さのある家具は倒れる可能性があるため、背の低い頑丈な家具の下に隙間があれば置いておけます。

前述通り実家はガラス製のものが多いため随所に置かれている和服人形のガラスケースは床に下ろし、サイドボードのガラス戸や収納されていた来客用の食器類も取り出して、棚や床テーブルなど家具下の隙間に退避させました。

神棚に置いてあった瓶子や水玉なども落下して割れましたが、奥にあった榊立も床に下ろしました。

行動(9)高台や避難所の確認

日本は海に囲まれた小さな島であるため、地震が起きた後は津波の恐れも発生します。

避難所へ行くか自宅で過ごすかは個人の判断になるため、テレビやラジオ、インターネットでのリアルタイム情報を常に確認しながら行動しましょう。

個人的には「津波注意報」の段階であれば自宅避難でよいと思いますが、「津波警報」の場合は高台への避難が必須です。

一方で、津波注意報から津波警報に変わる可能性もあり得ます。

そういう時に大丈夫だろうという気持ちが出たら正常性バイアスが働いている可能性もあるため、結果的に無駄に終わったとしても最悪の場合を想定して避難することが望ましいです。

正常性バイアスについては、後述します。

また避難所は地震の時に使える場所と、水害の時に使える場所が分かれていることがあります。

最寄りの避難所に人が多く集まり、遠くの避難所までいかないといけないこともあるため注意しましょう。

正常性・同調性バイアスという2つの行動心理

人間には異常時や非常事態・災害発生時に、正常性バイアスと同調性バイアスという2つの心理が働きます。

この2つの心理とはどういったものなのか例を挙げて説明しますので、緊急事態が起きた時に自分がどう判断して動くのか、自分の行動心理を知っておくことも重要です。

正常性バイアスとは

正常性バイアスは、予期しない事態にあった時にそんなことはありえないといった先入観や偏見といった思い込みが働き、事態は正常の範囲だと認識する心理です。

例えば、近くで非常ベルが鳴っているのを聞いた時に、誤報もありえるから大丈夫だろうと思ったら正常性バイアスが働いていることになります。

正常性バイアスのリスク

これくらいならまだ大丈夫だろう、と少しの異常が起きても正常の範囲内だと判断する正常性バイアスは、緊急事態には逃げ遅れるなど更なる危険に巻き込まれる可能性が高くなります。

同調性バイアスとは

同調性バイアスは、集団の中にいる時に起きた事態に周りにいる他人も動いていないといった協調性が働き、周囲と同じ行動をとろうとする心理です。

例えば、近くで非常ベルが鳴っているのを聞いた時に、周りが普通にしているから大丈夫だろうと思ったら同調性バイアスが働いていることになります。

同調性バイアスのリスク

皆がまだ何もしていないから大丈夫だろう、と周囲にいる人たちと同じ行動をとろうとする同調性バイアスは、協調性を高める行動としてはよいことではあるものの緊急事態には正常性バイアスと同じく逃げ遅れる原因になります。

正常性と同調性、あなたはどっち?

まず緊急事態や非常事態が起きた時に、あなたがとる心理行動はどちらなのかテストしてみましょう。

(1)商業施設のエレベーターや駅ホームの非常ベルが鳴っているのを聞いた時に、あなたならどうしますか。

すぐに収まるから大丈夫だろうと思い込んだら「正常性バイアス」が働いています。

皆が逃げていないから大丈夫だと思い込んだら「同調性バイアス」が働いています。

(2)近くで火事が発生していて窓から煙が見えた時に、あなたはどうしますか?

まだ安心だ、そう大きくはならないだろうと思い込んだら「正常性バイアス」が働いています。

自宅周辺に人がいるからそのうち収まるだろうと思い込んだら「同調性バイアス」が働いています。

地震における心理・行動の例

地震に置き換えた時の正常性・同調性バイアスは、以下の通りが考えられます。

強い地震が発生したら家屋の倒壊や津波の到達などにより、避難するかどうかの判断に迫られる時が必ずあります。

周りの人が逃げていないから自分も逃げなくても大丈夫だと思う状態は同調性バイアスですが、正常性バイアスでもあります。

心の安定を保つために働く正常性バイアスが、災害時においてはマイナスに働くことがありえます。

危険が迫っていても、危険だと認識せずに逃げ遅れてしまうといった状態は避けたいものです。

家屋の倒壊・半壊、火事は、隣家や近所とは状態が違うかもしれません。

津波の到達も家屋の位置や道路の状況によって、周辺とは条件が異なるかもしれません。

結果的に無駄だったとしても、最悪の事態を想定して行動した方が少なくともマイナスに働くことは避けられるはずです。

平常時のリスクに備えることが重要

人間には災害など異常が起こった時に、たいしたことがない・大丈夫だろうと落ち着こうとする心の安定機能のような心理が当然あります。

その心理は日常生活においては不安や心配を減らす役割がありますが、緊急事態では逃げ遅れなど危険に巻き込まれる可能性があります。

また災害時には周囲の人たちの様子や行動を伺っているうちに、避難が遅れる原因にもなります。

もし反対に周囲に率先して避難する人がいれば、より多くの人を避難に導くことも可能でしょう。

災害時に人間が無意識に働く正常性・同調性バイアス、この2つの心理を知っておくことが逃げ遅れなどの行動リスクを防ぐため、覚えておくことをおすすめします。

避難所生活をする際のマナー・注意点

地震後は津波到達や家屋の倒壊・半壊などの被災を受けて、自宅での生活が困難になったり不安だったりすることがあります。

もし避難所での生活をすることになった場合は、防災グッズ・リュックを持参して以下のことに気をつけて行動しましょう。

避難前・家を空ける前にすること

もし、家屋が倒壊・半壊するなどで被災し、避難所などへ避難をすることを決めた時は家を空けることになります。

その場合は、普段外出する時と同じように家を出てはいけません。

避難中の火災や空き巣などを防ぐためにも、避難する前・家を空ける前にしておくことを紹介します。

ただし、すぐに津波がくる海岸近くの地域や火災などが迫っているときには、避難前の行動はせず、すぐに避難場所に向かうようにしてください。

防災グッズ・防災リュックをまとめる

防災グッズやリュックは、普段使わないものだけに物置きや棚の奥に収納しがちです。

備蓄品が至るところにある場合は、1ヶ所にまとめリュックに詰めます。

防災グッズや備蓄品については、下記記事で解説していますのでご参考ください。

-

-

2度の地震体験から学んだ、防災グッズとして絶対に必要なものを要チェック

2024/8/21

電源を切り電気のブレーカーを落とす

最新の家電は、揺れを感知したら自動で電源がオフになる機能がついていることが多いです。

しかし長年使っている家電は自動オフが機能しない場合があるため、必ず電源がオフになっているか確認しましょう。

もし停電が起きた時は、家電の電源が落ちていると思いがちです。

ところが外に出ている時や避難している間に停電が復旧し通電すると、電源がオンになる可能性が当然ありえます。

自宅を数時間か数日空けることになると、通電した時はストーブなどがつけっ放しになるため通電火災の原因となり危険です。

避難前や自宅を空ける際には、電気のブレーカーを落とすのを忘れないようにしてください。

ガスの元栓を閉める

地震が発生したら、すぐにガスの元栓を閉めましょう。

ほとんどの家庭に設置されているガスメーターは、震度5以上になると自動でガスが止まるようになっています。

しかし、場合によってはガスの配管やホースが破損することもあります。

その時はガス会社がガスの供給を停止しますが、ガスが復旧した時には破損した配管やホースからガスが漏れる可能性があります。

そのため電気のブレーカーと同じくガスの元栓を閉めるほか、ガスメーターやプロパンガス容器の栓を閉めておいた方がガスが復旧した時のガス漏れを防ぐことができます。

連絡先や避難先を共有しておく

地震などの災害直後は、電話が混み合います。

また通信インフラが遮断された場合には、家族と連絡がとれなくなります。

同居や別居にかかわらず、自宅内の共有する場所に自分と家族の安否、不在時の連絡先・避難先を記述したメモを置いておくとよいでしょう。

また直接自宅を訪ねてくる人もいるため、玄関ドアに自分と家族の安否や不在時の連絡先を書いたメモを貼っておくといいかもしれません。

ただし空き巣に遭わないためにも、玄関先やリビングなど目立つ場所に避難中であることや避難先の情報は書き込まない方が無難です。

避難所は、地震の時に使える場所と水害の時に使える場所が異なることがあります。

最寄りの避難所に人が多く集まると満員で入れず、遠くの避難所までいかないといけないこともあるため、あらかじめ候補を2~3つ決めて家族に共有しておくとよいでしょう。

災害用伝言サービスやSNSを活用する

直接自宅を訪ねてくる人には玄関ドアのメモで対応できますが、遠方に住む家族や友人などには災害用伝言サービスやSNSを使って安否を知らせることができます。

災害用伝言サービスは、大きな災害が発生した時に被災地域に居住または滞在中の方が、NTTの災害用伝言ダイヤル(171)はじめ、契約している携帯電話やスマートフォンから自分の状況を登録できるものです。

登録された安否情報は、インターネットなどを通じて全世界から確認できる災害時専用のサービスです。

災害用伝言ダイヤル(171)の利用方法

(1)171をダイヤルします

(2)音声ガイダンスに従って、録音の場合は「1」を、再生の場合は「2」をダイヤルします(暗証番号を付けて録音・再生を行うことも可能)

(3)音声ガイダンスに従って、連絡をとりたい方の電話番号をダイヤルします

(4)伝言を録音・再生することができます

災害用伝言ダイヤル(171)の詳しい使い方は、NTTの公式サイトで紹介していますのでご参考ください。

携帯電話やスマートフォンからは、契約している通信会社が展開している災害用伝言板サービスを利用できます。

NTTドコモの災害用伝言板

au(KDDI)の災害用伝言板サービス

Softbankの災害用伝言板

またTwitterやLINEなどのSNSを共有している時は、自分や家族が安全であることを知らせると個別に連絡をとらなくても多くの人に自分の安否を知らせることができます。

地震災害が起きた時、LINEのホーム画面に安否を報告する機能が設置されるためチェックしてみてください。

これらのツールを活用することで、電話回線の混雑を避けたりスマートフォンのバッテリーを温存したりする意味でも役に立ちます。

家を出る前にしっかり戸締まりする

最後は、窓やドアをすべて施錠し戸締まりをしっかりして家を離れます。

最優先すべきなのは身の安全ですが、避難している間に自宅にこれ以上被害が出ないよう上記のポイントをおさえておきましょう。

避難しなければいけない状況になった時に慌てないように、防災リュックや非常用持ち出し袋にメモを置いておくなど平常時から準備しておくことをおすすめします。

避難所生活でのマナー・注意点

避難所では多くの人たちが集まっており、近所の顔見知りの人もいて心強いでしょうがほとんどは知らない人と共同生活をすることになります。

そんな集団生活をする上で、気をつけておきたいポイントを紹介します。

健康に気をつける

水分・塩分補給をこまめにとりましょう。

加熱や水の追加が必要なく、そのまま食べられるレトルト食品や栄養補助食品を選ぶのがおすすめです。

非常食・保存食については、下記記事もご参考ください。

-

-

2度の地震体験から学んだ、防災グッズとして絶対に必要なものを要チェック

2024/8/21

集団生活のルールを守る

共同生活の輪を乱さないように、決められたルールを守りましょう。

また顔見知りの人や友人がいてもお互いのプライバシーを尊重し、むやみに他人の場所に立ち入らないようにしましょう。

親しき中にも礼儀あり、です。

室内は原則として火気厳禁・禁煙となるため、喫煙は所定の場所で行いましょう。

助け合い精神・譲り合いの心

お年寄りや身体の不自由な方、小さな子どもを抱えた方など要配慮者への気配りを心がけたいものです。

救援物資の配給が始まったら秩序ある配分を心がけ、また要配慮者を優先しましょう。

避難所から別の場所へ移動する時には、空きに避難要望者が入れることも考慮して必ず運営員・係員などに声をかけるようにしてください。

三密(密閉・密集・密接)を避ける

新型コロナウィルスがほぼ終息したとはいえ、夏は食中毒、冬はインフルエンザなどが流行する恐れがあります。

他にも胃腸炎やノロウィルスなどに気をつける必要があり、あらゆる感染症を防ぐためにもマスクを着用したり手を消毒したりしましょう。

移らないだけでなく、移さない配慮も大切です。

衛生管理に注意する

トイレが断水時は指示された方法で利用し、掃除は利用者全員が交代で行うと思われるため手の消毒を忘れずにしましょう。

ゴミの分別収集を徹底し、ゴミ集積場は清潔に保ちましょう。

自宅でも避難所でも被災した場合には、インフラの障害が起きる恐れも考えて事前に防災グッズを揃えておくことが必要です。

防災グッズや備蓄品については、下記記事をご参考ください。

-

-

2度の地震体験から学んだ、防災グッズとして絶対に必要なものを要チェック

2024/8/21

2度の地震体験から伝えたいこと

2度の地震に遭遇した筆者の体験から伝えたいことや反省点を記録として共有しますので、地震が発生した時の行動や判断基準のご参考になれば幸いです。

東日本大震災の地震情報

発生時刻:2011年3月11日(金)14時46分ごろ

震源地:三陸沖

最大震度:震度7(宮城県栗原市)

位置:緯度=北緯 38.0度/経度=東経 142.9度

震源:マグニチュード M7.9

深さ:約10km

東日本大震災の体験記

東日本大震災が発生した時、東京都内では震度5強の地震を観測しました。

職場のあるビル6階にいたためデスクの上や棚にあったものがほとんど落下し、開くはずのない外窓も開いてしまうほどの揺れでした。

当然のことながら電車やバスなどの交通機関は全線で運転停止し、高速道路も通行止めになり帰宅困難者が続出しました。

道中でスニーカーを購入し、徒歩で帰路についた人も多かったはずです。

同僚の中には隣県に近い地域に住んでいて、日頃からジムなどで鍛えていることもあってか徒歩で5時間をかけて帰宅できた人もいます。

その後、東京メトロ地下鉄や都営地下鉄では20時ごろには運転を再開したものの、JRや私鉄沿線では運転停止したままでした。

筆者は情報を発信する職業柄もあり深夜まであらゆる地震関連情報を処理・展開していましたが、乗り換え電車での終夜運転が再開したのが深夜2時ごろでした。

区切りのいいところで仕事を切り上げ、SNSでの情報を頼りに渋滞がないタイミングを見計らって帰宅したのが4時すぎ、すでに夜が明けていました。

自宅ではドアが開いていただけで棚を置かなかったのが幸いして落下物はなく、就寝しようとしたものの寝つけませんでした。

シャワーを浴びた後、昼前に再び職場へ出向くと一部の同僚も出社していて一緒に溜まっている情報を処理しました。

被害状況が続々と流れてくる内容に胸が痛みながらも、それでも被災地や避難者にとって有益な情報になればという思いで配信し続けていました。

ガソリン、物流の停滞

その後、車を利用する友人たちの情報でガソリンがないという状況が起きました。

周辺のガソリンスタンドを回っても、ガソリン切れで給油できない事態が相次いでいたのです。

数日後には、物流が途絶えたのか必要以上の買い込みが増えたのか、ティッシュやトイレットペーパーなどの衛生用品が手に入らなくなりました。

また毎日食べているヨーグルトやパンも買えなくなる事態となり、実家からカロリーメイトなどを送ってもらったこともあります。

同時に計画停電も行われ、いつも利用する電車の沿線では最寄り駅までいかず途中の駅が終点となる日が続き、自宅近くの専門店で自転車を購入して毎朝電車が通る駅まで乗って通勤していました。

備えの大切さを痛感

物流が復活し、電車も通常運転に戻ったのは5月ごろだったでしょうか。

地震だけでなく物のない経験もしたことで、日常で使う日用品や衛生用品などはストックする癖がつきました。

東北での地震が遠く離れた都内にも影響を受けたことは、関東に住む人たちにとっても今後の学びとなったことでしょう。

能登半島地震の地震情報

発生時刻:2023年1月1日(月)16時10分ごろ

震源地:石川県能登地方

最大震度:震度7(石川県志賀町)

位置:緯度=北緯 38.0度/経度=東経 142.9度

震源:マグニチュード M7.6

深さ:約16km

備考:震度7を観測する直前の16時6分ごろにも石川県能登地方を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生、石川県珠洲市では震度5強を観測

能登半島地震での体験記

能登半島地震の時は、隣県にある実家に滞在しており震度5強を観測しました。

まず突き上げるような衝撃があった後に小さな揺れを感じ、いつもの揺れだろうと思っていたら次第に揺れが大きくなり、咄嗟に側にあったサイドボードのガラス戸と上に乗っていた和服人形のガラスケースが落下しないように押さえていました。

その揺れが収まった数分後に再び大きな揺れが発生し、1回目の揺れよりも大きくこれが16時10分ごろの本震です。

地面が唸り声を上げているような地響きとともに、壁が波のようにうねっている様をただ見つめるしかできませんでした。

本来なら丈夫なテーブルの下に潜って身を守ることを優先すべきですが、ガラスの落下や破損を防ぐ行動が先にありました。

下手をしたら必死に押さえていたガラスがその場で割れて、両手をケガするところだったかもしれません。

改めて身を守る行動を優先することが重要だと今は思います。

その後に津波到達予想のニュースが流れ、避難するか自宅にいるかで家族の意見が分かれましたが、道中で高台に避難していた多くの人が下山してきたため自宅に戻りました。

断水、実家での備えは・・・

しばらくテレビの情報を見入っていましたが、地元の友人から断水し始めているとのLINEが届き慌てて家にあるだけのバケツに水を貯めました。

運よくバケツ3つ分の水を確保しましたが、実家に住んでいるのに市のLINEを誰も知らなかったためすぐに登録するよう促しました。

そして実家の備蓄品はどうなっているのか確認したところ、市販の防災リュックのみで水のペットボトルどころか非常用食品や日用品さえもなく、東日本大震災を体験した立場として驚きを隠せませんでした。

2022年・2023年にも能登沖を震源とする大きめの地震が起きていたはずです。

すでに遠いことのように思う人も多いでしょうが、2007年3月25日にも能登半島沖を震源とした震度6の能登半島地震が起きています。

翌朝は給水に並ぶ

そして翌朝6時ごろ、市のLINEによる給水のお知らせが入ったため給水所で5時間ほど列に並びました。

断水したらお住まいの自治体によっては、翌日には給水の手配をしてくれますが1人に1回という制限は必ずあります。

水だけは必ず、備蓄するようにしたいものです。

都内に帰宅後、思うこと

地震翌日は、北陸新幹線の執念による復旧のおかげで15時には全線で運転再開され、予定の便に乗車して帰宅できました。

お土産をいつも購入している専門店は臨時休業で、乗車駅の売店には地元のお土産が並んでいたため支援の一環としてたくさん買っていきましたが、給水スタッフさんや鉄道関係の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

実家での滞在を延長せずに翌日の2日に都内へ戻ったのはグリーン席をとっていたこともありますが、先を見越した別の理由がありました。

東日本大震災後の都内における物流の停滞を経験し、食料や水のほかトイレットペーパーなどの衛生用品も売り切れが続き、約2ヶ月間まともに買えなかった経緯があります。

実家や友人に支援物資を送るために、3日は長期保存用の食料や飲料水のほか断水時に応じた使い捨て容器など日用品の買い込みに走ったわけです。

実家のある地域も地元の友人が住む地域も断水が数日続き、荷物の配送停止に該当されました。

地震から5日後には支援物資を発送できましたが、地震のあまり発生しない地域では慣れていないこともあってか普段からの危機意識がありません。

これまでに感じたことのない強い揺れと断水の厳しさを味わい、同時に実家での備えがなかったことにショックを覚えたものです。

周辺の家屋倒壊・半壊、石垣や土壁の崩れを目の当たりにしたことで、今回の地震を体感した人たちは改めていま一度、防災意識を高めて備えを見直すことでしょう。

もちろん平常時でも食料の消費・賞味期限を定期的に確認しながら、防災グッズを揃えておくことが必要です。

自宅に留まるにも避難所へ行くにも被災した場合には、インフラの障害が起きる恐れも考えると防災グッズがひと通り揃った防災リュックだけで備えは完全とはいえません。

防災グッズや非常用備蓄品については、下記記事で解説していますので併せてご参考ください。

-

-

2度の地震体験から学んだ、防災グッズとして絶対に必要なものを要チェック

2024/8/21

地震発生時の行動確認まとめ

東日本大震災と同じ震度5強でも、まったく違う地面の揺れを体験した能登半島地震。

命を落とすかもしれない恐怖と同時に、断水の厳しさや電気のありがたみを味わいました。

そして24時間以内に北陸新幹線を復旧させた鉄道関係の方々の執念も伝わり、感謝でしかありません。

今までに感じたことのない揺れは、一度体験してみないとわからないこともあるでしょう。

地震が起きても被害が大きくならないようにできるだけ冷静に、落ち着いて行動してください。

最後に。

このたび能登半島を震源とする大規模地震により犠牲となられた方々に心よりお悔み申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

被災された皆様の安全と、1日も早い復興をお祈り申し上げます。

石川県と富山県では、公式で災害義援金を受け付けていますので、詳しくは各サイトをご参考ください。

ふるさと納税でも令和6年能登半島地震の災害支援緊急寄附受付を市町村別に行っています。

以下の記事では、平常時にこそ揃えておきたい防災グッズ・非常用備蓄品について紹介しています。

インフラの障害はもちろん、避難所へ行くか自宅に留まるかだけでも必要な防災用品や備えはまったく異なります。

絶対に用意しておくべき備蓄品を持ち出し用と自宅避難用に分けて解説していますので、併せてお読みください。

-

-

2度の地震体験から学んだ、防災グッズとして絶対に必要なものを要チェック

2024/8/21

また能登半島地震で恐怖と断水を経験したことで、改めて防災グッズを見直し買い揃えた参考例を下記記事で紹介しています。

時間や労力を抑えて効率的に揃えるために無印良品を利用した経緯も説明していますので、もしもの備えとしてご参考になれば幸いです。

-

-

2度の地震体験から買い揃えたもしもの備え、無印良品やニトリなどの防災グッズ参考例

2024/12/25